Il mondo oggi ha bisogno di Testimoni di fede ( parte2)

"E' tra il tempo e l'infinito, metatemporale e non ancora eterno, che sta la mistica e sta la poesia"

Adriana Zarri

Uno speciale percorso.. attraverso lo sguardo di donne e uomini cogliendo la grazia che ha illuminato la loro esistenza facendone ragione di vita, dono per gli altri e una proposta di vita per tutti noi!

Perché dovrei desiderare di vedere Dio meglio di quanto non lo veda oggi?

Vedo qualcosa di Dio in ogni ora delle ventiquattro, in ogni momento di esse,

nei volti di uomini e donne vedo Dio, e nel mio volto riflesso allo specchio,

trovo lettere inviate da Dio per le strade, ognuna firmata col nome d’Iddio,

e le lascio dove si trovano, perché so che, ovunque mi rechi,

altre puntuali verranno, per sempre e per sempre.

W.Whitman

Clemente Rebora..inquieto cantore del senso religioso

CURRICULUM VITAE

Per Te, con Te, in Te, Gesù, ch’io veda

il Padre: e coi fratelli: un cuore solo;

sii Tu, Spirito, l’ultimo respiro.

Clemente Rebora

POESIA E SANTITÀ

Mentre il creato ascende in Cristo al Padre,

nell’arcana sorte

tutto è doglia del parto:

quanto morir perché la vita nasca!

pur da una Madre sola, che è divina,

alla luce si vien felicemente:

vita che l’amor produce in pianto,

e, se anela, quaggiù è poesia;

ma santità soltanto compie il canto

Clemente Rebora

Mentre lavoro nei miei giorni scarsi,

Mi pare deva echeggiar imminente

Una gran voce chiamando: Clemente!

Per un’umana impresa ch’è da farsi...

E perché temo che risuoni quella

Quando dai miei fratelli io fossi assente,

Monto, senza sostar, di sentinella

Nel cuor disposto a servire la gente.

Clemente Rebora

Fra trilli d’uccelli e fremiti e fruscii:

fresca appare la quiete del verde:

al Creatore amante tutto s’intona.

O Gesù, aver sete,

anelarti così!

O anima, alla grazia

del Suo amor che si dona,

così, anima, indiata, ringrazia.

Clemente Rebora

E doni amor onde chi ama è nato

a quella vita che in morir s’espande.

Clemente Rebora

“Tra gli autori che testimoniano in versi il tormento profondo dell’uomo alienato ed esposto all’angoscia delle estreme domande esistenziali, Clemente Rebora è colui che più di tutti ha trasfuso in poesia esistenzialità e moralità, disperazione e speranza, rifiuto dell’esistente e ansia di assoluto, fino a costruire il più autentico monumento di poetica espressionistica della nostra letteratura primonovecentesca”. Descrive così il sacerdote rosminiano e poeta citato oggi da Papa Francesco nella catechesi che ha preceduto il Regina Caeli, Elio Gioanola, critico letterario e scrittore, che ha insegnato per trent’anni Letteratura italiana nella Facoltà di Lettere dell’Università di Genova.

Negli anni ’30, prima della conversione che lo portò al sacerdozio e ad un’intenso ministero di direzione spirituale (Padre Pio gli inviava quanti andavano a S. Giovanni Rotondo dal Nord Italia, perchè poi fosse lui a seguirli nel cammino di fede), Rebora, rampollo di una famiglia anticlericale (il papà aveva seguito Garibaldi a Mentana) era stato un intellettuale inquieto ma unanimemente stimato: i sui scritti comparivano su importanti riviste fra cui “la Voce”; nel 1913 pubblicò “Frammenti lirici” e nel 1922 “Canti anonimi”, dopo l’esperienza come combattente nella Prima guerra mondiale, che lo aveva segnato ingenerando in lui il rifiuto di ogni violenza e sporaffazione. Traduceva inoltre opere di grande interesse letterario, soprattutto dal russo, lingua che condivideva in quegli anni con la sua compagna Lidya Natus, un’artista ebrea russa.

E proprio alla sua inquietudine esistenziale si riferiscono le parole della sua autobiografia in versi “Curriculum vitae” rilette oggi da Papa Francesco: “E la Parola zittì chiacchiere mie!”.

“La Parola di Dio – ha commentato il Pontefice – zittisce le nostre chiacchiere superficiali e ci fa dire parole serie, parole belle, parole gioiose. Ascoltare la Parola di Dio fa tacere le chiacchiere. Ecco come dare spazio in noi alla voce dello Spirito Santo. E poi nell’Adorazione – non dimentichiamo la preghiera di adorazione in silenzio – specialmente quella semplice, silenziosa, come è l’adorazione. E lì dire dentro di noi parole buone, dirle al cuore per poterle dire agli altri, dopo, gli uni per gli altri. E così si vede che vengono dalla voce del Consolatore, dello Spirito”.

Nel suo cammino di conversione, nell’immediato dopoguerra torna all’insegnamento, optando per le scuole serali, frequentate da operai: da quel popolo semplice che egli, con slancio umanitario, ama. Si autoimpone un regime di vita molto austero, devolvendo gran parte dello stipendio ai poveri e spesso ospitandoli in casa. Appare a molti come una specie di santo laico, ma in realtà, “l’ignorato Battesimo operando”, egli è sempre più attratto dalla religione. Lo si evince anche dai Canti anonimi: il suo secondo libro di poesia, del 1922.

Nella stessa direzione va la sua iniziativa editoriale: I sedici Libretti di vita attraverso cui divulga opere di mistica occidentale e orientale (e su tali argomenti è anche apprezzato conferenziere).

Sono questi, diversi segnali che preludono all’approdo: la conversione al cattolicesimo, nel 1929. Decisiva è per lui la figura dei card. Schuster, da cui riceve il sacramento della Cresima. Rebora adesso capisce che la via alla totalità passa attraverso la sequela di un carisma particolare: nel suo caso è quello rosminiano, con il “voto di annullamento” – perdersi per ritrovarsi -, con la mistica prospettiva di “patire e morire oscuramente scomparendo polverizzato nell’amore di Dio”.

Nell’opera “Curriculum vitae” il poeta, ormai anziano, ricorderà Rosmini come il maestro cui filialmente si era affidato, forma attraverso la quale la novità di Cristo aveva investito e cambiato la sua persona: “l’ossa slogate trovaron lor posto, scoprì l’intelligenza il primo dono, come luce per l’occhio operò il Verbo, quasi aria al respiro il Suo perdono”.

“Care sorelle e fratelli – ha riassunto Papa Francesco – leggere e meditare il Vangelo, pregare in silenzio, dire parole buone, non sono cose difficili, no, le possiamo fare tutti. Sono più facili che insultare, arrabbiarsi… E allora ci chiediamo: che posto hanno queste parole nella mia vita? Come posso coltivarle, per mettermi meglio in ascolto dello Spirito Santo, e diventarne un’eco per gli altri? Maria, presente a Pentecoste con gli Apostoli, ci renda docili alla voce dello Spirito Santo”.

Sante Cavalleri

Mario Luzi..servitore della parola

Infine crolla

su se medesimo il discorso,

si sbriciola tutto

in un miscuglio

di suoni, in un brusio.

Da cui

pazientemente

emerge detto

il non dicibile

tuo nome. Poi il silenzio,

quel silenzio si dice è la Tua voce

Mario Luzi

Amici dalla barca si vede il mondo

e in lui una verità che procede

intrepida, un sospiro profondo

dalle foci alle sorgenti;

la Madonna dagli occhi trasparenti

scende adagio incontro ai morenti,

raccoglie il cumulo della vita, i dolori

le voglie segrete da anni sulla faccia inumidita.

Le ragazze alla finestra annerita

con lo sguardo verso i monti

non sanno finire d’aspettare l’avvenire.

Nelle stanze la voce materna

senza origine, senza profondità s’alterna

col silenzio della terra, è bella

e tutto par nato da quella

Mario Luzi

Come un risveglio a noi stessi illumina la parola

In Luzi la parola accade. Come in un risveglio apre lo sguardo al mondo e a noi stessi. Illumina questo scomposto agitarsi di ombre, questa frenetica danza di immagini, questo vuoto chiacchiericcio a perdere. La poesia di Mario Luzi viene dal silenzio e nel silenzio ritorna. Non aggiunge, sottrae: via la superficie, via l’ansia, via il sotto, via il sopra. In questo sottrarre, in questo farsi necessaria, unica, gravida, la parola libera. Torna a essere viva. Di più: a essere vita. E genera. Come la più bella e la più buona delle madri.

Mario Luzi non era un maestro della parola. Era un servitore della Parola. L’amava profondamente. E viveva con lei e per lei quasi eremita inebriato di bellezza, tra il Lungarno di Firenze, la città della vita, e la Val d’Orcia, il paesaggio prediletto. «Un eremita che però apriva la porta a tutti, in particolare ai giovani», ricorda con affetto l’amico e segretario Nino Petreni. Amava l’essenziale fino alla privazione. Nella casa di Pienza, dove trascorreva tutte le sue estati, possedeva solo due pentole. Sapeva che l’abbondanza rende ciechi e la comodità ci fa sordi. La rinuncia è la porta stretta, quella che apre alla bellezza dell’anima, alla sapienza del giudizio, all’amicizia vera. E in questo rinunciare alle cose, e insieme essere radicato al reale e al vero, c’è lo stile di una vita.

L'Italia celebra il grande poeta, nato cento anni fa. Dalle prime raccolte alla fine, indagò la complessità del mondo, la resistenza al tempo, la fragilità, il dialogo fra vita e morte. Nel 1999 Giovanni Paolo II gli chiese di scrivere i testi per la Via Crucis.

Luzi negli anni Trenta fu uno dei protagonisti dell’ermetismo fiorentino: la definizione critica allude a una poesia preziosa e sonora, arcana e febbricitante, legata almeno in parte alla grande matrice del surrealismo.

È curioso che quella etichetta di ermetico gli sia rimasta attaccata tanto a lungo, quasi come una categoria esaustiva. Curioso perché Luzi, come del resto i due compagni di strada citati, Bigongiari e Parronchi, ebbe modo di compiere un lunghissimo viaggio poetico, che lo portò a riattivare zone della tradizione e possibilità espressive ben lontane da quell’originaria esperienza. Essa, del resto, non è priva di fascino, né di interesse, abbeverandosi attraverso Leopardi anche al grande filone lirico della nostra poesia.

Del resto, nel libro dell’esordio di Luzi, La barca (1935), c’è già, accanto alla preziosità aerea di vari testi, qualche germe del futuro discorso di Luzi, del suo ragionare sulla complessità del mondo inteso come cosmo in divenire. Penso alla poesia più programmatica del libro, Alla vita, in cui si legge ad esempio: «Amici dalla barca si vede il mondo / e in lui una verità che procede / intrepida, un sospiro profondo / dalle foci alle sorgenti; / […]». Vero è, ad ogni modo, che nella Barca e nel seguente Avvento notturno (1940) prevalgono figure sparenti di giovinette («le fanciulle finitime dell’ombra»), il motivo della fragilità, il «dolore della giovinezza».

Più avanti, nel dopoguerra, Luzi avrebbe impugnato questi motivi, in particolare quello dell’evanescenza della vita, in raccolte impegnate a ridefinire lo statuto del poeta e della poesia. Il processo ha un primo compimento in una raccolta rocciosa e severa come Onore del vero (1957), titolo parlante come tanti altri del poeta. Qui si propone, dopo raccolte in qualche modo di transizione come Un brindisi (1946), Quaderno gotico (1947) e soprattutto Primizie del deserto (1952), una sorta di sorda resistenza all’onda del tempo, di sospensione sopra l’abisso, di tenacia nell’aderire al compito dell’essere nel mondo («[…] è qui / non altrove che deve farsi luce»).

È un libro a suo modo eloquente, scandito, che si fissa nella memoria con le sue iterazioni, le sue formule. Ma – si potrebbe dire – non è che l’inizio di un’altra lunga ‘giornata di lavoro’. Seguono due libri entrambi decisivi: Nel magma, che esce in prima edizione alla fine del 1963, e Dal fondo delle campagne, che va a stampa nel 1965, pur essendo cronologicamente antecedente.

In Dal fondo delle campagne importa soprattutto, ed ha un ruolo essenziale nella stessa poetica luziana, la sezione ispirata alla morte dell’amatissima madre Margherita (avvenuta nel 1959). La sezione, intitolata Morte cristiana, contiene un testo in cui il poeta chiarisce la direzione della propria ricerca, proseguendo quanto intrapreso in Onore del vero. Si tratta di Il duro filamento: alla scomparsa, all’evocazione di un altrove, al delirio della perdita, il poeta contrappone in qualche modo l’operante comunione di vivi e morti, la coscienza del compito della vita nella sua trama e continuità, nel suo senso complessivo («[…] Solo / la parola all’unisono di vivi / e morti, la vivente comunione / di tempo e eternità vale a recidere / il duro filamento d’elegia. / È arduo. Tutto l’altro è troppo ottuso»).

D’altra parte, la raccolta Nel magma, che non a caso viene pubblicata per prima, quasi a segnare l’urgenza del suo nuovo dettato, irrompe con la forza di una rivelazione nel laboratorio del poeta. È questo il libro di più forte rottura nella carriera di Luzi: qui si scardina la stessa predominanza dell’“io” poetico, che diventa uno dei personaggi del dramma, del «magma» del reale. È chiara in questa acquisizione l’impronta della Commedia dantesca (lo stesso Luzi fin dal 1946, nel saggio L’inferno e il limbo, aveva riflettuto sull’opposizione tra una linea petrarchesca ed una dantesca): gli incontri, i dialoghi e le schermaglie con personaggi appartenenti alla biografia del personaggio-poeta sono modellati sulla falsariga degli incontri con le anime dell’aldilà dantesco. Ciò significa anche che da una parte Luzi amplia l’orizzonte del poetabile, ambientando le scene di alcuni testi in luoghi quotidiani come un caffè, un ufficio, l’abitacolo di un automobile, con una lingua a tratti aperta all’uso e depressa, ma dall’altra trasporta queste scene sul piano di una epifania.

Sono testi dialogici e narrativi, che sembrano svolgersi qui e ora e al tempo stesso in un luogo assoluto, quasi fossero schegge purgatoriali (cito da Nel caffè, che registra l’incontro con un personaggio «forato nella gola», il quale da una zona liminare tra vita e oltretempo illumina il poeta e allarga il suo orizzonte: «“So quel che pensi, eppure hai torto” dice / con un sorriso divenuto blando / mentre guarda fuori, mentre l’ora si fa tarda, / “non posso non sentire in questo scalpiccio un che di santo.” / E frattanto penso con un brivido / a noi quando saremo sull’uscita / sul punto di dirci addio sotto la pioggia / e sotto il pigolio degli uccelli tramato fitto»).

La scoperta del dialogo, dell’alterco porta Luzi verso il teatro di parola (Ipazia, il primo dramma pubblicato, esce all’inizio degli anni Settanta); d’altronde la messa in luce di una verità che procede e matura dentro la contrapposizione e attraverso il suo superamento spalanca il poeta a una nuova possibilità di conoscenza: non più asseverazione, rigida contrapposizione di opposti, ma tensione, inclusione dinamica. Muovendo da qui Luzi elabora i tre poemi di Su fondamenti invisibili: tema e punto di fuga della poesia è non il dramma individuale, ma quello cosmico, la vicenda complessiva del creato, dell’essere. È l’inizio di una nuova ascesa verticale nell’opera di Luzi, che attraverso divisioni e tormenti tenta di risalire all’unità divina del mondo. Passando per continue interrogazioni (si pensi al titolo del libro del 1978, Al fuoco della controversia), il poeta scopre l’indivisa matrice dell’essere, che è e insieme diviene, rivelandosi nella metamorfosi e nella promessa di un compimento pieno.

Poesia filosofica, certo, ma preoccupata di non vanificare l’umano, la sostanza e il calore del creato: è l’epoca di titoli ultimi e magnanimi come Per il battesimo dei nostri frammenti (1985), Frasi e incisi di un canto salutare (1990), Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini (1994), tutti rifluiti in L’opera poetica, curata da Stefano Verdino per i “Meridiani” Mondadori nel 1998. I titoli seguenti, Sotto specie umana (1999), Dottrina dell’estremo principiante (2004) e il postumo Lasciami, non trattenermi (2009), sono stati da poco riuniti nel volume di Garzanti, ugualmente a cura di Verdino, Poesie ultime e ritrovate, che comprende anche i 32 inediti risalenti all’epoca della Barca (pubblicati per la prima volta nel 2003) e varie poesie disperse.

Il discorso di Luzi arriva in questi libri culminanti del suo percorso a una inedita altezza conoscitiva, raggiunta attraverso strumenti formali e metrici che cooperano alla liberazione di una parola plenaria, in cerca della totalità del senso, della risalita dalle foci alle sorgenti, come suggeriva l’antica poesia della Barca. Dal 1978 Luzi trascorre le estati a Pienza, dove conosce, attraverso l’amico Leone Piccioni, don Fernaldo Flori: nato nel 1915, Flori coltiva una intensa riflessione teologica e poetica che si incontra con quella luziana. Mario gli dedica tra l’altro (Flori sarebbe morto nel 1996) una poesia di Frasi e incisi di un canto salutare, intitolata (Église), che recita: «Alta, lei. Alta / sopra di sé. / Scavata / in che miniera / di luminosità / quell’altezza, dico, / che la eleva – / la alza vertiginosamente // e la spiomba su se medesima / a formare la basilica, / la nostra, lasciata / al putiferio della mortalità – e che pure, / e che pure mortale non ci sembra… // […]».

Il Luzi che medita sulla Parola (la citazione sulla soglia di Per il battesimo dei nostri frammenti proviene dal Prologo del Vangelo di Giovanni) riceve da Giovanni Paolo II nel 1999 il compito di scrivere i testi per la Via Crucis al Colosseo (i componimenti tra teatrali e poetici, in cui è per lo più Cristo a parlare, vengono pubblicati con il titolo La Passione). D’altra pare la sua lunga riflessione sul senso della nazione, sulla comunità, sulla repubblica (“Muore ignominiosamente la repubblica” suona l’incipit di un testo insieme profetico e di protesta che appartiene a Al fuoco della controversia) e il suo lavoro sulla lingua italiana fanno sì che nell’autunno 2004 il Presidente Ciampi lo nomini senatore a vita. Luzi morirà pochi mesi dopo, il 28 febbraio 2005.

Don Maurizio Patriciello.." sono solo un prete di periferia"

Dalla parte degli ultimi. Dona gioia ai piccoli. E anche tu potrai gioire

Maurizio Patriciello

La nostra vita è unica e irripetibile. Farsi prossimi di chi è più indifeso e a rischio di essere scartato riempie la vita come nient'altro. E la vita che ci chiede più protezione è quella nascente

Don Maurizio Patriciello con due bambini della sua parrocchia di Caivano

Don Maurizio Patriciello con due bambini della sua parrocchia di Caivano

Maggio 2020, siamo in piena pandemia. Invitato a partecipare a una trasmissione televisiva, mi reco alla sede Rai di Napoli. Ho il permesso di viaggiare. Per la strada realizzo di essere terribilmente solo. Tutt’intorno il vuoto, il silenzio, il deserto. Come un bambino in preda al panico, piango. Procedo lentamente, guardo i palazzi muti, incolori, inespressivi. Ho paura per i miei cari, per l’Italia, per l’umanità. Penso alle stupide e feroci lotte fratricide per essere più ricchi, agli inutili e costosissimi orologi d’oro, ai conti in banca e le pellicce ad ammuffire negli armadi. In questo scenario desolante, tutto mi appare insignificante. Penso agli esseri umani. A te, a me, alla mia mamma, al tuo figliolo; al nostro vicino di casa, ai colleghi di lavoro, ai miei amici aggrediti dal Covid. Penso all’essere umano. Quando il sole si spegnerà - perché un giorno si spegnerà - le stelle nemmeno se ne accorgeranno.

Il nostro peggior nemico, contro cui non dobbiamo mai stancarci di lottare, è l’abitudine. Quello stato d’animo, cioè, che riesce a non farci meravigliare più di niente. E tutto colora di grigio, tutto fa apparire vecchio, scontato. Proviamo a pensare se, per un qualsiasi motivo, per i prossimi decenni, non dovesse nascere più un solo bambino. Che accadrebbe? Quando l’umanità andrebbe assottigliandosi, le case rimarrebbero disabitate, le industrie chiuderebbero i battenti; quando trovare un idraulico, un pizzaiolo, un dentista, un panettiere, un netturbino sarebbe un’impresa colossale; quando non ci sarebbe più un bambino da accarezzare, una badante ad accudirci, di certo cadremmo nello sconforto più totale. Fantasia? Non ci farebbe male esercitare un po’ di fantasia. E, in fondo, non ci vuole molto.

Basta fermarci, ovunque ci troviamo, pensare a noi stessi, al nostro futuro, alle persone che amiamo e dalle quali non sappiamo fare a meno. Basta riflettere sulla nostra vita e la vita di chi, come noi, ama e si aggrappa alla vita. Basterebbe poco per farci inorridire di fronte allo scempio che l’uomo fa di tanti esseri umani innocenti e indifesi.

Ho celebrato la Messa di Natale alla facoltà di scienze infermieristiche di Napoli, nell’ospedale dove anch’io ho studiato per svolgere quella professione benedetta. Ho incontrato tanti giovani pieni di entusiasmo e di buona volontà. «C’è un solo modo per svolgere al meglio la nostra professione. Ed è tanto facile trovarlo. Accudite e curate sempre l’ammalato come se fosse la persona che amate di più nella vita...», ho detto loro. Facile. Se chi, al caldo della sua dimora, protetto dal proprio esercito, sta pensando alle bombe da lanciare sul nemico questa sera - il nemico? Chi è il nemico? Perché è diventato mio nemico? - provasse a immaginare che quei disumani ordigni andrebbero a dilaniargli i figli, i genitori e la donna che ama, ci penserebbe su duecentomila volte prima di dare il diabolico ordine. «Non fare all’altro ciò che non vorresti fosse fatto a te».

Non è solo un comando divino cui obbedire, ma la più elementare forma della ragione umana. Non fargli male, potresti avere bisogno di lui e non lo troverai; non fargli male, perché poi farà del male a te; non fargli male perché, pur ridotta al minimo, c’è in te una vocina che, quando meno te lo aspetti, si farà sentire. Non credere che il volto di quei bambini straziati cadranno in oblio. Non succederà. Non è mai successo. Quelle faccine pallide e terrorizzate diverranno, durante le tue notti insonni, un incubo al quale non potrai sfuggire. E ti tormenteranno. Si confonderanno col volto del tuo nipotino, quando, davanti al caminetto acceso, ti si accoccola tra le braccia per essere accarezzato. E ti porrà domande alle quali non potrai rispondere se non facendo ricorso alla menzogna. Ma, soprattutto, si ripresenteranno con le loro faccine spente nelle ore solenni che precedono il tuo trapasso. Per la mia professione prima e la mia vocazione dopo, ho avuto modo di assistere centinaia di persone che si appressavano a lasciare questo mondo. Non ho visto mai nessuno, dico nessuno, soddisfatto per il male fatto. Gli ultimi pensieri delle donne che avevano ceduto alla tentazione di abortire è stato per quel figlio che non fecero nascere.

Ricordo quando, in carcere, incontrai Vincenzo, un assassino, ormai anziano. Quante lacrime. Quanti rimpianti. Quanti rimorsi. Che desiderio di poter ritornare indietro. « Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore», implora il salmista. Preghiera che recito anch’io, ogni giorno, a tutte le ore del giorno. Per non illudermi - inutilmente, pericolosamente - e rischiare di aver camminato invano. Dopo tante esperienze vissute, tante confessioni rese, tanti libri letti, osservazioni e studi fatti, dovremmo aver imparato a non cadere nella menzogna che la felicità, che tutti cerchiamo, abiti nell’esercitare più potere, possedere più vestiti da indossare, più case da abitare, più ori da sfoggiare. O nel moltiplicare a dismisura i piaceri che, per loro natura, hanno vita breve e che, se vissuti male, potrebbero trasformarsi nel loro esatto contrario. Pensiamo ai piaceri della buona tavola, a quelli dell’alcol, delle droghe, o ai piaceri sessuali. L’uomo è una meraviglia che per essere goduta appieno deve sapersi stupire e dei suoi simili. Ho visto Napoli deserta: era orribile. L’ho rivista nei giorni di Natale, piena di vita e di schiamazzi: era uno spettacolo. Solo l’uomo rende felice l’uomo. Lavora, impegnati, soffri per la vita e troverai la vita.

Fatti compagno del tuo prossimo e non rimarrai mai solo. Coccola, dona gioia ai bambini più poveri e umiliati e sarai a tua volta accudito e coccolato. No, non sono, e non saranno mai, le cose e il potere a riempirci il cuore, ma l’amore. «Dio è amore», afferma san Giovanni. Il che vuol dire che solo amando avremo fatto centro. Viceversa, tutto ciò che va contro l’amore: la diffidenza, l’indifferenza, la violenza, il rancore, l’odio, la sopraffazione, la prepotenza, l’invidia, la gelosia, ci scaraventa lontani da Dio, e quindi da noi stessi e dalla verità della nostra breve permanenza in questo mondo. Questa nostra vita è unica, stupenda, irripetibile, preziosa allo stesso modo di quella dei bambini che scalciano nel grembo delle mamme; come quella dei bambini dilaniati dalle bombe di queste stupide, ottuse e disastrose guerre cui, inorriditi, siamo costretti ad assistere in questi mesi.

Il racconto. C'è Dio nelle lacrime di Loredana per la sua Prima Comunione

Maurizio Patriciello

Dio parla. Quante volte lo abbiamo detto, quante volte ci abbiamo creduto davvero? Dio continua a parlare. Lo fa, però, seguendo uno stile collaudato nei secoli con tanti suoi amici, a bassa voce, con discrezione, non volendo interferire nelle nostre scelte. Aveva argione Blaise Pascal: «Dio ha messo nel mondo abbastanza luce per chi vuole credere, ma anche lasciato abbastanza ombre per chi non vuole credere». Dio vuole essere amato, ma l'amore non si impone, si dona, si sceglie, si accoglie. Tutto ciò che alla persona amata è lecito mettere in pratica, è l'antica arte della seduzione. Sedurre, farsi bella, interessante, coinvolgente, per attrarre, liberamente, l’altro a sé.

Giugno, da noi, mese delle Prime Comunioni. Momenti inenarrabili da salvaguardare, difendere dal consumismo, dalla superficialità. Eucarestia, mistero che si fa toccare. I bambini capiscono. Arrivano in chiesa di buon mattino, emozionatissimi, vestiti di bianco, con il giglio profumato in mano. Cercano sguardi, abbracci, vogliono essere rassicurati. Nei mesi trascorsi, insieme, catechisti, genitori, suore, parroci, abbiamo tentato di donare loro quello che, senza merito alcuno, ricevemmo. Certo, si può fare meglio; basta volerlo, crederci. Ben vengano le feste e i regali; i filmini, le bomboniere e il pranzo al ristorante. Tutto concorre al bene quando le cose sono fatte bene. Tutto, però, è da considerare una semplice cornice di fronte alla vera opera d'arte: l'incontro tra Gesù nascosto nel pane e i bambini di cui è gelosissimo. Per questo - e solo per questo - genitori e nonni fanno festa. Nessuno si permette di giudicare la fede di nessuno, importante, però, è lasciare spazio allo Spirito che soffia, seguendo itinerari sempre originali. Perciò occorre farsi attenti, responsabili. Domenica scorsa, anche nella nostra parrocchia, arrivano i bambini per la Prima Comunione. Insieme - come sempre - facciamo l'omelia. Qualche adulto chiacchierone viene educatamente richiamato. I veri protagonisti della celebrazione sono Gesù e i bambini. Noi adulti siamo invitati a prendere parte alla loro gioia. Lasciamogli il tempo e lo spazio necessari. Mettiamoci in ascolto. Impariamo.

Oggi, oltre a dare, siamo chiamati a ricevere. Momento culminate. Dopo la consacrazione, uno alla volta, i bambini, salgono i gradini dell'altare. Silenzio profondo. Occhi del povero prete in quelli del bambino. Sorriso rassicurante. Poi, ad alta voce: «Il corpo di Cristo». E l'intera comunità risponde con un solenne «Amen». Eccoli inginocchiati ai piedi del Tabernacolo. Li raggiungo. Un breve dialogo a bassa voce, protetti dall'altare. Dagli occhi di una bambina, grosse lacrime sgorgano incessanti. Le asciugo. So che stanno per essere raccolte negli otri del paradiso. «Loredana, sei contenta?», «Si, tanto». Loredana non singhiozza, semplicemente piange. Che cosa stia accadendo in quel cuoricino non lo saprà mai nessuno, forse nemmeno la stessa Loredana. Aguzzo lo sguardo, spalanco le orecchie. Dio parla, mi conviene ascoltare. Prego. Così: «Fa, Signore, che anch'io possa piangere ogni qualvolta che mi accingo a celebrare la Messa. Fa che possa essere sempre pronto ad asciugarle, le lacrime, ma mai - mai! - a provocarle. Soprattutto nei più piccoli, negli indifesi, nei poveri».

Fine della Messa. Una dolcezza immensa si respira per la chiesa. Poi la sorpresa, qualcuno m'invia una foto “rubata” mentre Loredana piange. Troppo bella. Che le lacrime di questa bambina possano convertire il cuore mio e quello di tanti credenti dalla fede un po’ appannata. Che possano contribuire a spegnere i micidiali fuochi dell'odio, delle gelosie, degli orgogli personali e nazionali all'origine di ogni guerra e discordia.

Vado avanti con gratitudine

Don Patriciello: «Festeggio il mio compleanno... e un anno sotto scorta»

È passato un anno. Era la notte tra l’11 e il 12 marzo quando una bomba carta fu fatta esplodere davanti al cancello della mia parrocchia, a Caivano. Un messaggio dei camorristi per dire al parroco: «Taci. Non impelagarti in cose che non ti riguardano». Non era la prima volta. «In questo quartiere - mi disse una volta un “capo” con fare minaccioso, dopo avermi fatto “sequestrare” e portare al suo cospetto - non devi mai fare riferimento alle forze dell’ordine, per qualsiasi cosa vieni a casa mia».

Chiedere al boss di tutelare la tua persona? Nemmeno a pensarlo. Un quartiere come il mio, definito “una delle più grandi piazze di spaccio d’Europa” non può essere considerato un quartiere qualsiasi. Non lo è. Tutti, in particolare i bambini, gli adolescenti, i giovani, debbono sapere da che parte stanno il parroco e la comunità parrocchiale. La demarcazione con la camorra, soprattutto quella ammantata di falso e ipocrita devozionismo, deve essere netta. Senza ambiguità. La camorra vive della e nella menzogna più assoluta. È nemica giurata dell’evangelico “si si, no no”. Ai camorristi piace addirittura fare il bene. Hai bisogno di un prestito? Tuo figlio, tuo marito, in carcere, non possono permettersi l’avvocato? Non riesci a mettere il piatto a tavola o mandare i bambini a scuola? Eccoli che arrivano. Si fanno avanti. Ti aiutano.

Durante i mesi più bui della pandemia, improvvisarono addirittura una sorta di “Caritas”. Ovviamente, gli interessi da pagare dopo sono esorbitanti. Non tanto in denaro, quanto in sottomissione. Per meglio controllare il territorio. Il povero deve diventare funzionale al sistema. Deve tacere o parlare a comando. La sua casa deve essere sempre a disponibile per occultare un involucro, una valigia, una somma di denaro, una pistola, con tutti i rischi che ne seguono. Soprattutto, devono fornire la manovalanza necessaria, i figli, perché la macchina maledetta continui a funzionare. Il povero viene comprato e venduto come se fosse merce. Più è nella necessità meglio è.

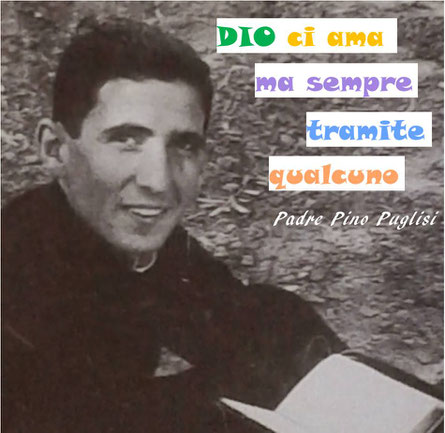

Il parroco, invece? Come deve essere il parroco? Misericordioso, buono, comprensivo, generoso, sottomesso. Soprattutto deve rimanere muto nei confronti della stampa e degli inquirenti. Deve stare zitto. Non il silenzio orante del credente, ma quello omertoso del don Abbondio. Glielo ricordano in tanti modi. Se, però, è testardo e si ostina a non capire, loro calcano la mano. Come? Si inizia con le solite intimidazioni, si prosegue con le offese, le calunnie, le minacce; poi, seppure a malincuore, fanno il salto di qualità. Fanno esplodere una bomba carta alle porte della chiesa. Non in una data qualsiasi, ma la notte del suo compleanno. Dettaglio importante. Don Pino Puglisi viene ucciso la sera in cui compie 56 anni. Don Peppino Diana, la mattina del suo onomastico. Lui capisce, la paura prende il sopravvento, e tira i remi in barca. Questo il loro programma.

E, invece, non succede. Lo Stato si fa avanti e mette il parroco sotto scorta. La vita del povero prete, ancora una volta, viene stravolta. Gli sembra di stare dentro un sogno. I primi tempi sono stati duri. Poi ci si abitua. I poliziotti che si prendono cura di te, hanno un nome, un volto, una famiglia. Lentamente diventano tuoi amici, tuoi fratelli. Imparare a vivere in simbiosi. Scrivo anche per ringraziarli. Fare la scorta a un prete è diverso dal farla a un magistrato, a un imprenditore, a un giornalista. Farla a un parroco lo è ancora di più. Occorre avere tatto, pazienza, comprensione, delicatezza verso il luogo sacro e i credenti che lo frequentano. Ai miei “angeli custodi”, queste qualità non mancano. Ringrazio i loro superiori. Un pensiero, carico di affetto e di preghiera, va al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e a papa Francesco, che, in più occasioni, mi hanno espresso solidarietà e stima.

Un anno è passato. Un anno sotto scorta. Un anno in compagnia di persone che per me rischiano la vita. Le prime che vedo la mattina, le ultime cui stringo la mano la sera. A questi uomini invisibili, discreti, e ai loro colleghi sparsi per l’Italia, che permettono il sereno svolgimento del lavoro e della missione di chi è minacciato dalla malavita, va la nostra gratitudine.

Franco Battiato cercatore del divino

"In occasione della morte di Franco Battiato, vogliamo ricordare il grande maestro, oltre che nella preghiera, anche attraverso un'intervista fattagli dal nostro fr. Alfredo Scarciglia nel 1989, che volentieri pubblichiamo"

Sono andato a trovarlo alle pendici dell’Etna, a Milo, in provincia di Catania. Qui Franco Battiato vive con la mamma, la gentile signora Graziella, in una splendida casa baciata dal caldo sole del sud circondata da castagneti e vigneti. È stata proprio la sua mamma a ricevermi e a farmi accomodare in casa e lì, insieme agli amici che mi hanno accompagnato, ho atteso il noto cantautore.

È nato in Sicilia quarantaquattro anni fa e fin da piccolo manifestò una forte passione per la musica che ha sempre coltivato e studiato a fondo passando attraverso varie esperienze musicali, dal melodico, al pop sperimentale e trasgressivo fino ai grandi ultimi successi di Bandiera Bianca, Fisiognomica e Giubbe Rosse in cui riesce a fondere le varie esperienze passate in una sintesi quanto mai interessante e felice che permette alla sua poliedrica personalità di occupare un posto di primo piano all’interno della musica italia, con lusinghieri successi anche all’estero. Con alcune canzoni dell’album Fisiognomica ha cantato per il papa Giovanni Paolo II nel marzo del 1989, nell’aula “Paolo VI”, in Vaticano per aprire l’ormai tradizionale incontro tra il Papa e i giovani della Chiesa di Roma. Ma ora lascio parlare proprio lui della sua vita, e soprattutto della sua vita interiore e della ricerca del divino.

Franco, come armonizzi la tua fede cristiana e l’amore per la mistica islamica?

Non mi sono mai posto questo problema. Sono una di quelle persone che credono, ma che, allo stesso tempo, non sanno che cosa sia la fede, non so che cosa sia la fede intesa nella chiarezza di una conoscenza immediata.

Mi piace parlare di concretezza delle realtà spirituali per non rimanere nell’astratto e nel vago, questo avviene nella tua vita?

Vivo quasi da vent’anni nella pratica quotidiana della ricerca del divino intorno a me e in me.

Come mai ti sei appassionato più alla spiritualità orientale che a quella occidentale?

Io sono di più per l’Oriente. L’Occidente si è allontanato troppo dalla realtà religiosa. Se mi trovo per esempio in un monastero del Medio Oriente e partecipo alla loro liturgia sento una partecipazione totale del mio corpo, in Occidente c’è meno senso religioso.

Ma, hai mai partecipato alla Liturgia in qualche Monastero d’Occidente?

Questa domanda è giusta, prima mi riferivo al poco senso religioso che hanno i laici. Per quanto riguarda gli Ordini religiosi, ho partecipato alle vostre liturgie e posso dire che ho trovato lo stesso livello del Medio Oriente.

Il Rosario è una bellissima forma di preghiera. Può sembrare monotono e meccanico ripetere le Ave Maria. Etimologicamente «ripetere» vuol chiedere «chiedere desiderando», chieder di diventare ciò che dobbiamo essere veramente. Cosa ne pensi?

Sicuramente è così anche per me, ma in un modo leggermente diverso. Io medito, ed è una strada per avvicinarmi al silenzio. È chiaro che all’interno di vari metodi si possono usare tecniche diverse. Uno sceglie ciò che gli è più congeniale. A me piace molto la preghiera del Padre Nostro che, se pronunciata bene e capita bene, è una delle massime preghiere.

battiato

fr. Alfredo insieme a Franco Battiato

Che differenza trovi tra i mistici d’Occidente e quelli d’Oriente?

Pochissima, perché in realtà sono tutti dei colossi e al vertice tutto converge. No, non trovo sostanziale differenza.

Conosci le opere di S. teresa d’Avila, S. Caterina da Siena, S. Giovanni della Croce?

Si, tutte.

Perché parli spesso di mistica islamica? Non sei cristiano?

Io sono fortemente legato alle nostre tradizioni, ho avuto un’educazione cattolica, non a caso, come hai potuto vedere tu stesso, sto facendo costruire una piccola chiesa nel mio giardino e non una moschea. Mi piace però avere uno sguardo ampio, ecumenico.

Giorgio La Pira profeticamente diceva che le tre grandi religioni del Mediterraneo (cristiani, ebrei, musulmani) hanno un progetto in comune da portare avanti, quello della pace nel mondo. Sei d’accordo?

Giustissimo, soprattutto adesso che ci stiamo avviando verso una società multirazziale.

Maria, come è presente nella tua vita?

Ho dipinto un’immagine di Maria, come hai potuto vedere, la sento sofferente, accomunata alle sofferenze del Figlio.

La preghiera elimina le distanze e mette in comunione con la realtà al di là dello spazio e del tempo. Tutto questo avviene nella tua vita?

Sì, solo vorrei distrarmi sempre meno.

Quali sono i tuoi prossimi programmi di lavoro?

Uno spettacolo teatrale sul misticismo. L’idea è nata dal ritrovamento di un manoscritto di un mistico siciliano del X secolo dal titolo “Luci sulla scienza dei segreti e sugli stati mistici dei puri”. È veramente disarmante per la sua semplicità e immediatezza. Gilgamesh è a lunga scadenza e dovrei debuttare nell’ottobre del 1992.

Cosa ti piacerebbe dire ai lettori?

Vorrei parlare della morte: abbiamo quasi esorcizzato la morte, questo si fa quando ci si dimentica di una cosa. Lo shoc può essere poi tanto e tale che ci porta lontano da questa realtà. Dovremmo avere come gli antichi egizi il culto dei morti, loro esageravano un po’, non deve diventare necrofilia, ma consapevolezza dell’appuntamento con la vera vita che ci aspetta.

Ringrazio Franco Battiato che gentilmente ha condiviso con me parte del suo tempo perché si potesse realizzare questa intervista e lo faccio con una frase di Silvano dal Monte Athos che il cantautore ama moltissimo: «desidero soltanto pregare per gli altri come lo faccio per me stesso. Pregare per gli altri vuol dire dare il sangue del proprio cuore»

fr. Alfredo Scarciglia O.P.

Convento S. Domenico, Siena

Il viaggio spirituale di Battiato

Merita attenzione quello che potremmo definire, tra virgolette, il Battiato cristiano, ovverosia il Battiato che cita Isacco di Ninive, che ha musicato una messa, che ha fatto la cresima da adulto, che ha visitato il monte Athos ed altri luoghi cristiani.

Va anche ricordata inoltre che il suo migliore amico e collega, Juri Camisasca, è stato monaco benedettino. Non è un caso, quindi, che negli ultimi anni, anche attraverso l’amicizia con Padre Guidalberto Bormolini, Battiato sia tornato a cantare i padri del deserto.

Si deve dunque pensare a una conversione al cristianesimo nella vecchiaia? Non è chiara in realtà la sua consapevolezza dei dogmi cristiani. Invitato a suonare in Sala nervi davanti a Giovanni Paolo II, si affrettò a dire che non era cattolico. In una recente intervista, è arrivato persino a dire che papa Bergoglio «non parla di teologia, non affronta i massimi sistemi della fede». Affermazione che appare assai superficiale.

Battiato dissociava il cattolicesimo come religione istituzionale dalla spiritualità cristiana, apparentemente senza rendersi conto che senza la prima non avremmo nemmeno la seconda, e che Cristo ha comunque istituito e lasciato un rito. L’eventuale cristianesimo di Battiato, quindi, ha un carattere anticlericale, individualista, poco dogmatico. Senza riferimenti alle dottrine e all’eucarestia, però, il cristianesimo si avvicina al quietismo, allo gnosticismo, all’essere una mera esperienza culturale.

Senza dubbio Battiato ha apprezzato il cristianesimo dialogico, vegetariano, mistico, semplice, meditativo e sensibile dell’India, che ha incontrato negli ultimi anni, quando si è avvicinato alla comunità dei Ricostruttori nella preghiera. La scoperta di un tale cristianesimo è stata per lui una vera sorpresa. Quale sia il Cristo di Battiato, però, non è dato saperlo, e comunque sappiamo che insieme al cristianesimo egli credeva tante altre cose difficilmente conciliabili con esso.

Icona del nostro tempo

Alla luce di quanto detto, Battiato appare in tutto un uomo del nostro tempo, appartenente a una post modernità relativista che appiattisce le religioni, che le distingue dalla spiritualità e che le abbraccia tutte e nessuna.

Per valutare il pensiero religioso di Battiato si deve analizzare il panorama spirituale contemporaneo. Dal punto di vista teologico, lo si può definire un «pluralista teocentrico». Egli non pone l’accento sulla chiesa o su Cristo, ma su Dio. Non essendo teologo, Battiato non disponeva di queste chiavi di lettura, e avrebbe senza dubbio considerato certi discorsi teologici dei bizantinismi noiosi e cerebrali. Non c’è dubbio, però, che la sua riflessione su Dio avrebbe tratto giovamento da un discernimento esegetico e teologico. Alla sua riflessione è senza dubbio mancato l’approccio scientifico e sistematico che lo avrebbe aiutato a comprendere e valutare le differenze tra le religioni.

È significativo che egli sia andato in Catalogna per intervistare un pluralista come Raimon Panikkar. Ma nemmeno Panikkar ha risolto il problema della diversità religiosa e della verità. Il suo pensiero teologico, infatti, finisce per sfociare in un apofatismo. E lo stesso Battiato è stato un apofatico. In Polvere del branco, parlando di Dio, afferma appunto che «nessun uomo ha mai sollevato il suo velo» (ascoltala qui).

La ricerca del religioso in Battiato denuncia limiti metodologici. E tuttavia merita rispetto. La forma migliore per rispettarla a noi sembra quella di criticarla, di prenderla sul serio e pensarla. Sarebbe un errore passare troppo in fretta dalla sua musica alla sua teologia, perché Battiato è e rimane un artista. La teologia che nasce dall’arte è spesso profetica, ma richiede di essere vagliata e integrata.

da Settimananews

Antonietta Potente ogni cosa è illuminata

“La fede non serve per essere arroganti di fronte a quelli che non l'hanno o che l'hanno in altro modo, ma serve "per entrare dentro" e scoprire che la vita ha dimensioni più profonde di quelle che possiamo percepire superficialmente.”

Antonietta Potente

“L'umanità e la creazione hanno solo una vocazione, diventare casa.”

Secondo Antonietta Potente, la dimensione della preghiera è strettamente legata a quella del sogno, inteso come percezione dei percorsi misteriosi dell'interiorità, che si dilatano a esplorare i confini del mondo umano cosmico, alla ricerca di Dio, al quale affidare il nostro desiderio di libertà, armonia, comunione.

Chissà che la preghiera non assomigli al sogno? Non illusione, non sguardo retrospettivo su un accumulo di passato depositato, ma veglia inquieta sulla realtà. Raccolta di frammenti di desideri profondi. Tutto si svolge in quei meandri più profondi della vita dove le percezioni sonore diventano lampi di luce, idee e pratiche di vita, poetiche profezie e verità splendenti. E come abbiamo già detto, se qualcuno domanda di essere iniziato alla preghiera, in realtà sarà accompagnato nei luoghi più profondi di se stesso; allo stesso tempo sente che quelle dimensioni si dilatano fino a ritrovarsi in quel mondo umano-cosmico che appartiene a tutti. Chissà se la preghiera non è lo spazio del sogno o il sogno è alimentato dalla preghiera?

La mia risposta è questa: tutte e due le cose, sono come vasi comunicanti o alambicchi collegati tra di loro il cui fluido si alimenta contemporaneamente. Nella preghiera è come se in qualche modo sognassimo e la preghiera alimenta il sogno. Ma di che sogni parliamo? Per spiegarmi mi soffermo davanti a uno dei quadri più belli disegnato nelle Scritture ebraiche e divenuto tradizione anche per i cristiani: il Salmo 126. In questo salmo, proprio come nel sogno, il tempo fluisce tra ciò che avvenne e ciò che dovrebbe avvenire. Si mantiene viva la memoria, perché anche Dio si ricordi e sospinga il presente verso una condizione umana.

Si tratta di un'esperienza di esilio, andate e ritorni costanti dell'umanità; esodi dei popoli, prigionie, forze contrarie alla costruzione di un mondo-casa comune. Sembra che il salmo sia stato composto da qualcuno che ha ben conosciuto l'esilio e che ancora ricorda quei brividi che attraversarono i corpi degli esiliati quando ebbero sentore della liberazione. Leggendo attentamente questo salmo ci si accorge di quanto esso sia sonoro: non solo canti di gioia ma anche il rumore di quella trepidante corsa verso la liberazione. Infatti, nella logica del popolo ebraico assomiglia ad altri canti di uscita dall'Egitto. Tutto servì a quel gesto di liberazione, il mare si ritrasse, il Giordano si volse indietro: «Quando Israele uscì dall'Egitto, i figli di Giacobbe da una terra straniera (...) il mare vide e fuggì via, il Giordano tornò indietro, come capre saltarono i monti, come agnelli le colline» (cfr. Sal 114,1.4).

Allora è vero, forse il Salmo 126 è un sogno, un intreccio di tempi cronologici: da una parte ciò che l'anima si portava dentro e dell'altra ciò che il corpo, nel presente, avrebbe voluto vedere. Tutto cospira perché qualcosa avvenga. E ciò che deve avvenire è che altri ritornino (cfr. Sal 126,4-6). Il rumore si fa assordante: come i torrenti del Negheb. In ebraico, infatti, l'immagine del torrente rende davvero l'idea della liberazione: nessuno può trattenere gli esiliati, il loro cammino e il loro corso. Fare sogni allora è visione profetica, ma non per aspettare passivamente che si avveri qualcosa, ma per sospingere la storia.

Ogni profeta e profetessa hanno sognato. Ma se noi oggi proviamo a ripetere questo salmo dovremmo farlo non con le bocche piene di gioia ma con una grande amarezza. Oggi la nostra è una storia di esilio e di esiliati; ovunque ti giri vedi persone che non possono stare dove vorrebbero. Eppure, nel Talmud Babilonese si legge che il ritorno degli esiliati è importante come il giorno in cui furono creati il cielo e la terra. Come mai non ce la facciamo? Come mai rendiamo il mondo-casa così inospitale? Se almeno Dio ci aiutasse a ricondurre la realtà in un altro modo.

Nel salmo si parla di semi da gettare, ma è davvero un sogno dell'anima desiderante? Oggi chi parte, non porta nulla con sé; non ha nessuna semente da gettare, anzi non la lascia nemmeno nella propria terra, perché la maggior parte dei territori abbandonati, oggi come oggi, sono già dei deserti. Questo salmo per me va letto al rovescio, partendo dall'ultimo versetto: chi parte piangendo sogna.

E cosa sogna?

Sogna che la sua fatica, il suo dolore si trasformino in qualcosa da raccogliere. La preghiera è questa: « ristabilisci la nostra sorte », ristabilisci questa umanità destinata alla guerra e alla violenza. Dacci la forza di scorrere liberi come dei torrenti nella primavera. Nell'andare, questi popoli lo sanno che il Signore – Dio degli ebrei o degli arabi o dei cristiani o di chiunque sussulti nella fede – aveva fatto grandi cose per loro, lo dicono e lo ripetono anche per chi non lo sapesse. Si ricordano che tante volte la loro bocca si era aperta per cantare e le loro labbra si erano dischiuse al sorriso. In quei momenti gli era sembrato di sognare.

Dal libro: Ci sembrava di sognare di Antonietta Potente, Paoline

Alcune pubblicazioni

Nata in Liguria dove è vissuta per tanti anni a pochi metri dal mare. È il mare una delle sue prime ispirazioni che ama, non per attraversarlo ma per starci dentro. In una prima svolta esistenziale della sua vita decide di cercare un cammino che dia da bere al suo spirito e lo trova nella scia della spiritualità domenicana. Così, fino ad oggi, condivide la sua vita con altre donne che prima e dopo di lei hanno seguito questa stessa spiritualità (Suore Domenicane Unione di San Tommaso D'Aquino).

Alla sua ricerca ha contribuito anche il percorso di studio che l’ha portata a conseguire il dottorato in teologia morale. In Italia ha insegnato all’Università Pontificia “Angelicum” e a Firenze nella Facoltà Teologica dell’Italia Centrale. In un successivo salto esistenziale, ha lasciato l’Italia e si è recata in America Latina.

Ha vissuto in Bolivia per quasi vent’anni. Quei luoghi sono diventati per lei un’intensa ispirazione. Passata da una periferia del tropico a una valle altiplanica, per vivere ha continuato a insegnare in differenti università e centri di studio di teologia e di filosofia. Insieme al popolo boliviano ha condiviso la cosiddetta “guerra dell’acqua” e accompagnato il sogno politico per un processo di cambiamento, sfociato in seguito, nel governo indigeno del Presidente Evo Morales. Quella terra dice -mi ha insegnato molte cose-. A causa di un ulteriore salto esistenziale, è tornata in Italia, dove risiede tutt’ora. Oggi vive a Torino con altre compagne di cammino.

Vivendo la quotidianità più assoluta, pensa e scrive. Le fonti principali del suo pensiero sono le Scritture ebraico-cristiane; il pensiero filosofico e teologico sapienziale -soprattutto quello delle donne-, le culture ancestrali, la vita di donne meno note e la realtà più semplice e quotidiana di ogni essere umano e di ogni essere vivente, anche il più piccolo.

Chiara Amirante risorgere da ogni disagio

"Dio dell’impossibile, se mi metti nel cuore questa spinta io ti dico sì, ma tu mettimi nella condizione."

Chiara Amirante: si può risorgere da ogni disagio

La risposta alla disperazione con un percorso di riscatto: «Dico il mio grazie a Dio per tutti coloro che sono stati nella morte e sono risorti spiritualmente».

«Sono stata una bambina vivace e impegnativa, di quelle che bombardano i genitori di “perché?” e non si accontentano di risposte preconfezionate... Ma ho avuto la grazia di nascere da due genitori che si erano convertiti da poco, quindi nel momento della massima scoperta di questa grande notizia che troppo spesso si dà per scontata. Mi è andata bene». Ed è tuttora impegnativa, Chiara Amirante, 52 anni, ogni definizione le va stretta: laureata in scienze politiche alla Sapienza di Roma, autrice di bestseller e personaggio televisivo, soprattutto fondatrice della comunità Nuovi Orizzonti, nata 25 anni fa nei meandri della Stazione Termini per salvare 27 ragazzi dai loro inferni personali e oggi divenuta la casa spirituale di 700mila testimoni di luce nei cinque continenti. Lei sarà anche premiata alla Festa di Avvenire a Lerici, il 31 luglio.

Chiara, un quarto di secolo di Nuovi Orizzonti è un giro di boa non indifferente. Come lo sta vivendo?

Venticinque anni ti portano a riguardare indietro e contemplare con stupore quello che Dio ha operato. In realtà ogni giorno faccio questo esercizio di ringraziare il Padre, ma certamente farlo tutto insieme per i 25 anni mi ha colmato il cuore di commozione. Ho ripensato a quei primi giorni in cui, da ragazza, mi sono immersa nell’inferno della strada, tra tanti fratelli sofferenti, nella droga, nella disperazione, nell’abbandono dopo il carcere, nella prostituzione, e poi a quanti di loro sono passati dalla morte alla vita. Nel 1994 cominciavamo con la prima piccola comunità, in una villetta familiare mandata senza preavviso dalla Provvidenza, i materassi sparsi ovunque. Da quei 27 su cui nessuno avrebbe scommesso, vero popolo della notte, è poi fiorito questo popolo di “cavalieri della luce”, testimoni della risurrezione nelle stesse strade in cui prima vivevano di espedienti. Il giorno di Pentecoste a Frosinone eravamo in tremila a festeggiare questo anniversario, una folla di persone, ciascuno un miracolo. Ho visto le lacrime di tanti mentre a 82 ragazzi consegnavo quella piccola croce simbolo dell’essere consacrati come “Piccoli della gioia”, sapevo che quasi tutti i presenti erano stati nella morte ed erano risorti spiritualmente, e da lì è salito il nostro grazie a Dio di questa grande famiglia che sempre più ci chiama a essere testimoni di gioia per chi ha perso la speranza.

Lei è una consacrata, ma Nuovi Orizzonti è una realtà che ha molti volti ed esperienze diverse. Che cosa vi accomuna?

Per lo più noi abbiamo una consacrazione laicale, ci sono anche “Piccoli della gioia” sposati, sposi chiamati al servizio del Padre anche nel lavoro quotidiano, oppure nelle missioni, ovunque, le “Famiglie di Nazareth” che vivono una dedizione totale a Dio, aperte all’accoglienza. È questa la nostra caratteristica specifica, anche se poi abbiamo pure sacerdoti, religiosi e religiose: la consacrazione come “Piccoli della gioia” è per tutti gli stati di vita. Credo che sia un segno dei tempi se lo Spirito Santo sta mandando tanti carismi e chiama i laici là dove sono. Riflette ciò che già il Concilio chiariva, e cioè che la santità è una chiamata per tutti, non è qualcosa che possiamo delegare a sacerdoti e religiosi. Oggi soprattutto, in un mondo spesso radicato in «strutture di peccato », come le chiamava Giovanni Paolo II, c’è un’urgenza assoluta di sposi santi, di santi immersi nel mondo del lavoro, di professionisti santi, capaci di rinnovare la società da dentro. Va detto però che come Chiesa siamo un po’ indietro nel riconoscere il contributo che ciascun laico può portare: colpa di quel clericalismo duro a morire di cui parla papa Francesco. Il sacerdozio è un dono immenso, ma poi siamo tutti corpo di Cristo.

Quei genitori che lei da bambina bombardava di domande hanno fatto in tempo a vedere il suo cammino?

Poverini, sì. Sentirsi dire da una figlia che va a vivere in strada non è facile. Avevo sentito la chiamata a lasciare tutto per andare a vivere in strada con la mia nuova famiglia, ero anche guarita all’improvviso da una malattia incurabile... In una giornata di spiritualità, quando erano sotto l’azione dello Spirito Santo, ho detto loro che avrei lasciato la casa e il lavoro per seguire Gesù nei bassifondi della città... Per la grande stima che avevano di me mi hanno dato la loro benedizione, sapevano che se facevo delle pazzie era perché Dio me le metteva nel cuore, essendo io molto razionale. Ma poi papà ha cercato di farmi ragionare, diceva che per una ragazza era troppo pericoloso. Mamma ha capito subito che era una chiamata e niente mi avrebbe distolto, ma lui ha vacillato, «Se vuoi diventare santa fallo lontano da me, perché non posso morire di crepacuore », mi ha detto. Ma Dio non si lascia mai vincere in generosità e proprio il giorno in cui dovevo trasferirmi in strada con la mia nuova famiglia di disperati è arrivata dalla Provvidenza la prima struttura per iniziare l’accoglienza residenziale. Mamma e papà sono poi venuti a vivere nove giorni di ritiro spirituale con i 27 arrivati tutti da esperienze estreme...

Che cosa proponeva a questi ragazzi?

Di fare un’esperienza di risurrezione. «Non importa se credete che Gesù è figlio di Dio – dicevo loro –meditate almeno le parole di questo grande uomo che mi hanno portato a rischiare la vita per voi». Meditavamo la promessa di Gesù, che se chiediamo al Padre lo Spirito Santo egli ce lo dona: avevano i cuori tanto spezzati che nessun percorso umano avrebbe potuto trasformare i loro cuori di pietra in cuori di carne. Il nono giorno era la festa del Battesimo di Gesù. La maggior parte di loro non aveva mai pregato, ognuno ha chiesto lo Spirito in modo molto semplice, balbettando qualche parola. Non piangevano da quando erano bambini, ci siamo trovati tutti in lacrime e in quella cappellina siamo rimasti fino a sera, nessuno riusciva ad allontanarsi. Mio papà, vedendo questi lupi trasformarsi in angeli, si è tranquillizzato, innamorato di ciò che Dio stava operando non ci ha più lasciati.

Tra tanti salvati, è andata incontro a sconfitte?

Non credo nelle sconfitte. Quando Gesù ha vissuto il più grande fallimento, ha ottenuto la più grande vittoria per l’umanità. Dio è morto, ma da quella morte è avvenuto il miracolo dei miracoli. C’è nella nostra vita la terribile possibilità di dire “no” all’amore di Dio, il che è la tragedia della nostra esistenza ma anche la forza del libero arbitrio. La cosa bella è che ogni “no” può sempre ritornare a essere un “sì”. Poi è vero che quando perdi per strada qualcuno lì per lì ti arriva la spada nel cuore, ma per la mia lunga esperienza so che, se Dio ha seminato il suo amore in un cuore, quel cuore resta segnato e il più delle volte prima o poi ritorna. Certo, c’è sempre un Pietro che rinnega o un Giuda che tradisce, ma se un tempo mi scoraggiavo e soffrivo, ora è più forte la certezza che le tenebre non prevarranno.

A volte si sente sola?

Da 25 anni porto la croce terribile di raccogliere il grido lancinante dei fratelli, e non si arriva a tutti. Nonostante il Papa chieda di uscire nelle periferie esistenziali, l’indifferenza è ancora un grave peccato di omissione da parte di troppi. Ci sono poi tanti che attaccano il Papa: come si può avere la presunzione, da cattolici, di saperne più del Pontefice? Il Divisore è abile...

Come si spiega la presenza di tanti attori, cantanti, vip, attratti da Nuovi Orizzonti, da Nek a Bocelli a molti altri?

Me lo chiedo spesso. Certo nel mondo dello spettacolo c’è grande sete di spiritualità, di uscire dalle apparenze per trovare rapporti veri. Vedere in Nuovi Orizzonti le realtà di ragazzi rinnovati dal Vangelo, toccare con mano i miracoli di tante risurrezioni interiori, riaccende in loro una nostalgia. Il mondo ci propone una gioia patinata. Quando vedono la luce negli occhi dei nostri ragazzi, dicono: «La voglio anch’io questa luce, se ce l’ha fatta lui allora posso anch’io ». E da personaggi tornano a sentirsi persone.

L’AVVENTURA DI NUOVI ORIZZONTI

INIZIA NEL ’91 QUANDO CHIARA AMIRANTE DECIDE DI RECARSI DI NOTTE ALLA STAZIONE TERMINI PER INCONTRARE TANTI GIOVANI IN SITUAZIONI DI GRAVE DISAGIO CHE HANNO FATTO DELLA STRADA LA LORO "CASA".

«Quando ho iniziato a percorrere i ‘deserti’ della nostra splendida Roma e ad entrare in punta di piedi nelle dolorosissime storie del ‘popolo della notte’ – afferma Chiara – non immaginavo davvero di incontrare un popolo così sterminato di disperati, di persone sole, di emarginati, di mendicanti di amore, sfregiati nella profondità del cuore dall’indifferenza, dall’abbandono, dalla violenza, vittime dei terribili tentacoli di piovre infernali.

Missioni di Strada

Quanti giovani splendidi, assetati di amore, ridotti, dalle seduzioni del mondo e dalle terribili sferzate della vita, a creature dallo sguardo di ghiaccio e dal cuore di pietra. Quanti ragazzi nel pieno della loro giovinezza attanagliati da una nausea sottile, da un vuoto esistenziale terribile, da un’angoscia mortale! Quanti giovani distrutti, ingannati, defraudati della loro innocenza. Quanti fratelli disperati con le lacrime agli occhi mi hanno abbracciato chiedendomi: “Ti prego, Chiara, portami via da questo inferno!”… e che dolore nel non riuscire a trovare un posto dove portarli».

Mi sentivo troppo piccola fragile impotente dinanzi al grido lancinante del popolo della notte… Poi un raggio di luce, una certezza: L’Amore è più forte, l’amore vince. L’Amore fa miracoli perché Dio è Amore!

Mi è venuta cosi l’idea di una comunità di accoglienza dove proporre un cammino di conoscenza di sé, di guarigione del cuore e di rigenerazione psico-spirituale”.

Nel marzo del ’94 Chiara apre a Trigoria (Roma) la prima comunità di accoglienza Nuovi Orizzonti, dove centinaia di giovani, provenienti da esperienze estreme, iniziano a ricostruire se stessi attraverso il programma terapeutico riabilitativo da lei ideato.

La risposta dei ragazzi accolti è fin dal primo momento davvero sorprendente ed entusiasmante.

Nel maggio del ’97 si apre a Piglio, in provincia di Frosinone, una Comunità di formazione e di accoglienza che diverrà la sede centrale di Nuovi Orizzonti.

Dal 1998 si moltiplicano le iniziative di solidarietà, le comunità di accoglienza, i centri di formazione e di reinserimento, i progetti sociali e le iniziative di promozione umana, i progetti in paesi in via di sviluppo.

In breve tempo la comunità si trasforma in una vera e propria ‘factory dell’amore’, un colosso della solidarietà e dell’accoglienza. Infatti, gli stessi ragazzi accolti, dopo un periodo trascorso in Comunità, sentono l’urgenza di impegnarsi in prima persona in azioni di solidarietà a sostegno di chi è in grave difficoltà.

Alla fine degli anni ’90, la Comunità Nuovi Orizzonti sperimenta nella città di Roma una nuova metodologia pastorale di evangelizzazione di strada che si presenta particolarmente efficace: sono le cosiddette ‘missioni di strada’.

A contatto con tanti giovani nelle varie situazioni di disagio, Chiara va anche elaborando un percorso pedagogico riabilitativo per quanti si rivolgono a lei e all’Associazione per liberarsi dalla dipendenza, per uscire da diversi tunnel infernali e per riscoprire la gioia di vivere la vita in pienezza. Vivere il vangelo nella quotidianità ‘alla lettera’ rimane il centro dell’esperienza di vita, ma attorno ad esso si colloca un cammino di conoscenza di sé e guarigione del cuore (l’Arte d’amare) che diventa la peculiarità della sua proposta anche nel mondo delle comunità di recupero.

Chiara, nella Pasqua del 2006, di ritorno dalla terra santa, lancia una nuova proposta: I Cavalieri della Luce. In pochi anni in più di 500.000 aderiscono a questo impegno: testimoniare la gioia di Cristo Risorto a chi è più disperato, provare a vivere il vangelo alla lettera per rinnovare il mondo con la rivoluzione dell’Amore! I Cavalieri della Luce, pur essendo sparsi in diversi paesi, restano uniti tramite l’iniziativa della parola di luce pubblicata quotidianamente sulla pagina pubblica facebook di Chiara Amirante: l’impegno di vivere insieme una frase del vangelo del giorno.

Cresce l’impegno anche nel portare messaggi di speranza a chi l’ha persa tramite i media e i new-media.

Chiara Amirante con dei Bambini nella Cittadella di Fortaleza (Brasile)

Udienza papa Benedetto XVI - Cavalieri della Luce

In questi anni la Comunità Nuovi Orizzonti ha visto migliaia di giovani, provenienti da esperienze estreme o in cerca di senso per la loro vita, ricostruire se stessi alla luce dell’amore e passare dalla ‘morte’ alla vita. Da quella prima casetta a Trigoria, con materassi sparsi per terra, si è arrivati alla realizzazione di circa 1000 equipe di servizi, numerosi Centri e Opere in Italia e all’estero e la realizzazione delle Cittadelle Cielo, piccoli villaggi di accoglienza e formazione dove si vuole vivere la legge dell’amore, il ‘come in cielo così in terra’.

Un’incredibile impresa, un vero miracolo che non avrebbe potuto realizzarsi senza l’aiuto di Dio, di centinaia di volontari e di tantissimi amici. Nuovi Orizzonti è stata approvata anche dalla Santa Sede, come Associazione privata internazionale di fedeli, l’8 dicembre del 2010.

Don Antonio Mazzi..prete di strada

"Il Dio delle periferie è il Dio della domanda, della casa sul marciapiede, delle famiglie distrutte. È insieme il dio della tragedia e della dolcezza. Dio, diventando Cristo, ha scelto la “periferia”, il deserto, la grotta, la strada, la barca, il profumo della prostituta.

Anzi, per dirla più vera e meno teologica, Cristo è la periferia, è la strada. Non è il tempio e nemmeno va al tempio. Si accontenta di essere parola, e non basilica. Frequenta la gente che lo ascolta per strada, che lo incontra di notte: la vedova, il cambiavalute, la pecorella smarrita, il figliol prodigo, il giovane ricco, la vedova di Nain, i pescatori.

Il Vangelo è il libro della periferia; insegna come evitare le affabulazioni dei farisei, le ipocrisie dei dottori della legge. Per citare Daniel Pennac, “Cristo ha evitato la confisca della parola”. E per non correre rischi, l’ha addirittura incarnata, l’ha mangiata trasformando la parola in ciascuno di noi.

La sua missione si concentra sulla cosa più semplice, l’unica creativa: liberare le persone, liberando la loro parola. Ha seminato la parola e, da lì, ne è uscito il pane che genererà la “notizia nuova”.

Con un “fiat” Dio ha fatto il mondo; Cristo, diventando Verbo, l’ha rifatto. La Creazione del mondo e la notte di Natale si equivalgono. Allora, con una parola, Dio è diventato il Signore. Ora, con una parola, è diventato il povero.

Non solo Cristo è diventato parola, ma ha voluto che la parola più forte e dolce insieme, la possedessero i miti: l’arma dei miti. La parola più potente, quella che perfora le tenebre, non viene dall’alto, ma emana, sbalorditiva, dalla terra e dal camminare tenace degli ultimi.

La parola più intensa diventa pace. Ha come vincenti i fuggitivi e promana dai dodici camminanti della nuova carovana evangelica; da quella carovana che incominciò chiamandosi Exodus, e che continua chiamandosi “Popolo”.

Dobbiamo cercare un Dio e un uomo nuovi, credibili, capaci di sedurci, di rapinare i nostri sentimenti sepolti dalle ceneri dei templi… moderni. Il Dio nuovo, non facciamolo passare dalla teologia, dalla catechesi, dall’etica… ma dalla periferia.

Il Dio delle periferie non solo è uomo tra gli uomini, ma è anche POESIA, cantico, pellegrino."

Don Mazzi

Don Mazzi parla più al cuore che al cervello: «La fede non ti cerca, non è ragione. Bisogna lasciare uno spazio a ciò che non si capisce. Per me è speranza, quella di poter incontrare il Padre e il padre che non conobbi».

Spiega così i pilastri del suo impegno: «Innanzitutto il rispetto degli altri, il perdersi per ritrovarsi di nuovo insieme e vivere e lavorare nel presente per vedere il passato e interpretare il futuro».

Poi una lezione di vita, interiore e sociale: «Dico ai miei ragazzi: a volte piangere è più efficace che ridere, anche perché il colore rosso del dolore è lo stesso dell’amore, che deve vincere su ogni cosa. Gli uomini, quelli veri, come ci ha detto papa Francesco, sono quelli che sanno parlare e non fare chiacchiere. Servono meno regole, meno controlli e più autenticità e lavoro interiore».

Sull’educazione: «Bisogna dire anche dei no, ma nessuna persona va pensata o trattata come fosse “scartino”. Nel Vangelo non esistono peccatori».

DON ANTONIO MAZZI: I RAGAZZI VANNO ASCOLTATI CON IL CUORE

Quest’uomo ha qualcosa di magnetico. Devono essere quegli occhi chiari, due luci azzurre che sembrano scrutarti, frugarti qualcosa dentro, mentre sei lì che piuttosto aspetteresti una sua risposta. Forse sono stati la sua arma, per quanto forse non sia la parola giusta, un’arma affiata in anni e anni di esperienza, per guarire le ferite dei ragazzi che tentava di salvare. Forse li ha usati, quegli occhi, per agganciare, dal basso della sua minuta statura, la verità di quelli che si trovava di fronte, interle nostre parole sgrammaticate, scarabocchiate, ma oneste, che vengono dopo aver letto e riletto le piccole via crucis di questo nostro mondo». Per dire che «non tutto è tragedia», e fare qualcosa affinché non si cada nella tentazione di «allargare troppo gli spazi tenebrosi».

Don Antonio, perché un libro sugli adolescenti? «La gente pensa che i ragazzi di oggi siano peggiori di quelli di una volta. Io volevo raccontare invece come anche tra le righe più macabre si aprano piccoli spiragli inaspettati. Il cettarne il dolore, provare a guarirlo. Prima i ventenni tossici, presi per i capelli al parco Lambro con l’ago ancora infilato in vena, poi i giovani più complessi e fragili di oggi, affascinati dalle nuove droghe e deragliati in brutti reati.

Le storie che ha raccolto, le confessioni e le notti in bianco, sono così tante che è incredibile che all’età di 93 anni sia ancora qui, capace di intrappolarti nel suo sguardo e di spostarti qualcosa dentro quando parla. Perché il carisma che emana non viene solo dal suo sguardo ma anche e soprattutto bene è sempre maggiore del male». Ma è vero che i giovani di oggi sono peggio? «Sono solo più fragili. Se sono aggressivi, se fanno cose sbagliate, è perché dentro mancano le fondamenta». Come fa un uomo di 93 anni a capire gli adolescenti di oggi? «Non lo so se li capisco o se quello che penso di capire è solo quello che sento io. Però una cosa la vedo». Che cosa? «I ragazzi di una volta erano pieni di cattiveria. Era una cattiveria che gli veniva dall’uso della sostanza, che gli ammazzava tutto quello che avevano dentro.

Quelli di adesso invece hanno dentro ancora tutto. E se si fidano, si aprono». E quando si fidano? «Quando li ascolti. Io lo dico sempre agli operatori: lasciamoli parlare. Non saltiamo loro addosso con le nostre domande: cosa hai fatto? Perché lo hai fatto?». Però qualcosa va anche detta. Che cosa? «Il punto è avere il coraggio di non avere in testa delle risposte predalle cose che dice. E da come lo fa. Don Antonio Mazzi, fondatore e presidente della comunità di recupero Exodus di Milano, ha appena pubblicato per le Edizioni San Paolo il libro Se grandina a primavera. Amare e educare gli adolescenti (e noi stessi) in un tempo di crisi. Un saggio, scorrevole e diretto, che raccoglie gli articoli che ha scritto negli anni su Famiglia Cristiana: «Di tutto quel lavoro», dice, «ho scelto i pezzi che parlavano di adolescenza».

Una specie di diario «per anime che vogliono cambiare almeno qualcosa, fatto con le nostre parole sgrammaticate, scarabocchiate, ma oneste, che vengono dopo aver letto e riletto le piccole via crucis di questo nostro mondo». Per dire che «non tutto è tragedia», e fare qualcosa affinché non si cada nella tentazione di «allargare troppo gli spazi tenebrosi».

Don Antonio, perché un libro sugli adolescenti? «La gente pensa che i ragazzi di oggi siano peggiori di quelli di una volta. Io volevo raccontare invece come anche tra le righe più macabre si aprano piccoli spiragli inaspettati. Il bene è sempre maggiore del male».

Ma è vero che i giovani di oggi sono peggio? «Sono solo più fragili. Se sono aggressivi, se fanno cose sbagliate, è perché dentro mancano le fondamenta».

Come fa un uomo di 93 anni a capire gli adolescenti di oggi? «Non lo so se li capisco o se quello che penso di capire è solo quello che sento io. Però una cosa la vedo».

Che cosa? «I ragazzi di una volta erano pieni di cattiveria.

Era una cattiveria che gli veniva dall’uso della sostanza, che gli ammazzava tutto quello che avevano dentro. Quelli di adesso invece hanno dentro ancora tutto. E se si fidano, si aprono».

E quando si fidano? «Quando li ascolti. Io lo dico sempre agli operatori: lasciamoli parlare. Non saltiamo loro addosso con le nostre domande: cosa hai fatto? Perché lo hai fatto?».

Però qualcosa va anche detta. Che cosa? «Il punto è avere il coraggio di non avere in testa delle risposte prefissate. Bisogna ascoltare le loro, di domande. E per farlo, bisogna restare umili: l’educatore è sullo stesso piano del ragazzo che ha davanti».

Lei ha cominciato a lavorare coi giovani più di 40 anni fa. Com’è cambiato lei da allora? «I ragazzi dell’ultimo periodo mi hanno reso più umile. Ho meno voglia di vincere. Devo accettare che a volte perdo».

Quando si vince? «Quando un ragazzo va via e l’hai convinto».

Intende: l’hai convinto a fare del bene? «No. Intendo: l’ho convinto a volersi bene.

Perché il loro problema è questo: sono pieni di quei tatuaggi, quelle scritte sul corpo, tutte frasi fatte, ma dentro poche certezze».

C’è qualcosa che non ha mai capito dei ragazzi? «Più che capirli noi, dovremmo aiutare loro a capire sé stessi».

E loro si capiscono? Lo capiscono quello che stanno vivendo, quello che hanno fatto? «A volte qui arrivano ragazzi che hanno fatto cose così brutte che io ho quasi paura che capiscano davvero. Ne ho paura per la loro salute mentale. E quasi, mi ritrovo a sperare che non ci arrivino mai».

Come si relazionano con lei? Che atteggiamento hanno? «I primi anni mi minacciavano. L’eroina li lasciava orfani di loro stessi e loro si difendevano con l’offesa. Questi invece non ti offendono. Urlano un po’ di più, usano parole forti, ma dentro sono fragili». In comunità è passata quella ragazza che all’epoca uccise madre e fratellino, e ora avete quel ragazzo che ha ucciso suo padre.

«Quel ragazzo che ha ammazzato il padre, per esempio, ha paura ad andare in metropolitana. Dice che vuole studiare Teologia ma ha paura di andare all’Università da solo». Quando lei è solo, che pensieri fa? «Che sono stato fortunato a fare questo lavoro. E non perché ho ragionato più degli altri ma perché ho colto le occasioni che mi sono arrivate dalla vita».

Ha cominciato facendo il preside in una scuola vicino al parco Lambro ed è stato lì che si è accorto di cosa stava facendo l’eroina ai ragazzi.

«Pensi che neanche ci volevo venire a Milano. Se avessi seguito la testa non sarei qui».

Ha paura di morire? «Ho paura di soffrire. Di fare una morte sofferente. Ma è un pensiero umano. E non voglio far soffrire chi ho intorno. Però il Padreterno fino ad adesso è stato bravo: ho avuto degli incidenti in macchina, minac [1]ce di morte nel parco, un infarto... e sono ancora qui».

Perché si è dedicato così tanto ai ragazzi? «Ho perso il papà che avevo 15 mesi e l’ho vissuta sempre come un’ingiustizia. E se sono diventato prete è stato per la grande mancanza che avevo di una figura paterna. Sono diventato io padre degli altri».

Se non avesse fatto questo, cosa avrebbe voluto fare? «Il musicista. Avrei fatto il conservatorio e suonato l’organo».

Qual è la figura religiosa che le piace di più? San Francesco d’Assisi. Da adolescente era un bel furbo, era un tipo sveglio, si godeva la vita, la sera aveva il suo giro ed era persino il capo. Però ha saputo vivere la fede alla sua maniera: ha vissuto amando».

Che cosa la fa arrabbiare? «La Chiesa di oggi. Certi preti, che sono impiegati dell’impero ecclesia stico e non discepoli di un uomo che amava la strada. Perché Cristo è l’uomo della strada, non delle basiliche. Il Papa lo dice: “Abbiate il coraggio di spalancare le porte e andate per strada”. E a me invece sembra che oggi siamo tornati nel tempio di Gerusalemme, quel tempio che Cristo ha tanto combattuto»

Enzo Bianchi..il monaco che non smette mai di camminare con Dio

Ecco, in estrema sintesi, il fulcro della fede cristiana: credere all’amore attraverso il volto e la voce di questo amore, cioè attraverso Gesù Cristo.

Enzo Bianchi

Gesù educa alla fede

Enzo Bianchi

In tutta la vita noi uomini dobbiamo avere fede, fare fiducia, credere a qualcuno. Quando accediamo alla pienezza delle relazioni, in quelle più personali e intime come in quelle sociali e pubbliche, dobbiamo fidarci, fare credito, credere a qualcuno. In breve, non si può essere uomini senza credere, perché credere è il modo di vivere la relazione con gli altri; e non è possibile nessun cammino di umanizzazione senza gli altri, perché vivere è sempre vivere con e attraverso l’altro. Proprio per questa umanità della fede, oggi dobbiamo confessare che la crisi della fede incomincia dalla crisi dell’atto umano del credere, che è diventato difficile e sovente contraddetto. Abbiamo difficoltà a credere all’altro, siamo poco disposti a fare fiducia all’altro, non osiamo credere all’altro fino in fondo. Lo constatiamo ogni giorno: perché si preferisce la convivenza al matrimonio? Perché è diventata così difficile la storia perseverante nell’amore? Perché così spesso soffriamo a causa della separazione, del venire meno dell’alleanza nell’amore umano o dell’alleanza stretta all’interno di una vita comunitaria? La verità è che non siamo più capaci di porre, nella nostra vita, l’atto umano del credere. Tanto che ormai, di fronte a quella celebrazione della fede e della promessa che è il matrimonio, il pensiero che ci attraversa la mente è: «Fino a quando durerà?». Noi non crediamo all’amore, contraddicendo così quella definizione lapidaria dei cristiani data dall’apostolo Giovanni: «Noi crediamo all’amore» (1Gv 4,16)! A chi si lamenta della crisi della fede in Dio, mi viene da rispondere: «Ma com’è possibile credere in Dio che non si vede, se non sappiamo credere all’altro, al fratello che si vede (cf. 1Gv 4,20)?». Per questo è decisivo cogliere come Gesù educava alla fede, come generava alla fede gli uomini e le donne che incontrava lungo le strade della Palestina. Gesù sapeva che non ci può essere vita umana senza fede e per questo aveva come prima preoccupazione quella di destare fede, di mostrare un atteggiamento capace di comunicare e di generare la fede. Diventare credente è un compito mai portato a termine, allo stesso modo che diventare un soggetto responsabile e libero. Ma per molti uomini non è facile avere fiducia, credere a qualcuno – così come non è facile accedere a una vera soggettività – a causa delle contraddizioni patite nella vita. La vita è attraversata dal male in varie forme: malattia, sofferenza, malessere, separazioni, morte… E quando ci si dispone a leggere la vita passata, si trovano molte ragioni per non credere. Come contrastare queste forze di morte che ci abitano? E soprattutto, ciò che più conta, come Gesù ci insegna a contrastarle e ci educa dunque alla fede?

Gesù, educatore alla fede

a) Gesù, uomo credibile e affidabile