Papi al servizio del popolo di Dio!

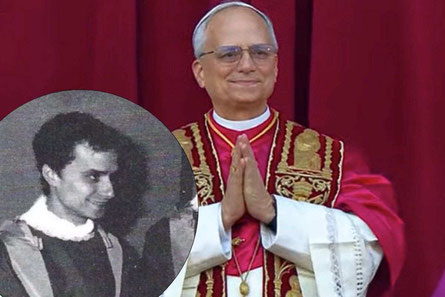

Papa Leone XIV

"È molto significativo che papa Leone abbia voluto presentarsi dicendo di essere «figlio di sant’Agostino», cioè come frate agostiniano, membro dell’Ordo Sancti Augustini, abbreviato O.S.A., sigla che se si legge senza badare ai punti diventa un imperativo che dà coraggio. Cosa significa essere agostiniano? Significa avere un modo di vivere il cristianesimo improntato alla spiritualità di sant’Agostino, così come essere francescani significa seguire la spiritualità di Francesco d’Assisi, benedettini quella di san Benedetto e così via per tutti i numerosi ordini religiosi maschili e femminili. Ma qual è la specifica spiritualità dell’ordine agostiniano? La risposta ci proviene dallo stesso motto del nuovo Papa scelto quando venne ordinato vescovo: «In illo uno unum», espressione di Agostino che alla lettera significa: «Una sola cosa in lui solo», laddove questo lui è Cristo e la sola cosa è la comunità dei fratelli. Il che indica che lo specifico della spiritualità agostiniana è l’essere pervasa da una forte tensione orizzontale per promuovere la vita comunitaria e l’amicizia, e al contempo da un’ancora maggiore tensione verticale perché questa unità avviene tendendo tutti insieme verso Cristo, «in lui solo». Il che è la perfetta sintesi del cristianesimo, che è fratellanza ma prima ancora figliolanza, che è caritas ma prima ancora imitatio Christi."

Vito Mancuso

APPELLO

"Esprimo la mia profonda vicinanza al popolo palestinese a Gaza, che continua a vivere nella paura e a sopravvivere in condizioni inaccettabili, costretto con la forza a spostarsi ancora una volta dalle proprie terre. Davanti al Signore Onnipotente che ha comandato: «Non ucciderai» (Es 20,13) e al cospetto dell’intera storia umana, ogni persona ha sempre una dignità inviolabile, da rispettare e da custodire. Rinnovo l’appello al cessate-il-fuoco, al rilascio degli ostaggi, alla soluzione diplomatica negoziata, al rispetto integrale del diritto umanitario internazionale. Invito tutti ad unirsi alla mia accorata preghiera, affinché sorga presto un’alba di pace e di giustizia."

Papa Leone XIV

Messaggio del Santo Padre Leone XIV

111ª Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2025

Dipinto "Parabola del ricco Epulone", 1550

autore Ponte Jacopo Detto Jacopo Bassano

GIUBILEO DEI CATECHISTI

SANTA MESSA

OMELIA DEL SANTO PADRE LEONE XIV

Piazza San Pietro

XXVI domenica del Tempo Ordinario, 28 settembre 2025

Cari fratelli e sorelle,

Le parole di Gesù ci comunicano come Dio guarda il mondo, in ogni tempo e in ogni luogo. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato (Lc 16,19-31), i suoi occhi osservano un povero e un ricco, chi muore di fame e chi si ingozza davanti a lui; vedono le vesti eleganti dell’uno e le piaghe dell’altro leccate dai cani (cfr Lc 16,19-21). Ma non solo: il Signore guarda il cuore degli uomini e, attraverso i suoi occhi, noi riconosciamo un indigente e un indifferente. Lazzaro viene dimenticato da chi gli sta di fronte, appena oltre la porta di casa, eppure Dio gli è vicino e ricorda il suo nome. L’uomo che vive nell’abbondanza, invece, è senza nome, perché perde sé stesso, dimenticandosi del prossimo. È disperso nei pensieri del suo cuore, pieno di cose e vuoto d’amore. I suoi beni non lo rendono buono.

Il racconto che Cristo ci consegna è, purtroppo, molto attuale. Alle porte dell’opulenza sta oggi la miseria di interi popoli, piagati dalla guerra e dallo sfruttamento. Attraverso i secoli, nulla sembra essere cambiato: quanti Lazzaro muoiono davanti all’ingordigia che scorda la giustizia, al profitto che calpesta la carità, alla ricchezza cieca davanti al dolore dei miseri! Eppure il Vangelo assicura che le sofferenze di Lazzaro hanno un termine. Finiscono i suoi dolori come finiscono i bagordi del ricco, e Dio fa giustizia verso entrambi: «Il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto» (v. 22). Senza stancarsi, la Chiesa annuncia questa parola del Signore, affinché converta i nostri cuori.

Carissimi, per una singolare coincidenza, questo stesso brano evangelico è stato proclamato proprio durante il Giubileo dei Catechisti nell’Anno Santo della Misericordia. Rivolgendosi ai pellegrini venuti a Roma per quella circostanza, Papa Francesco evidenziò che Dio redime il mondo da ogni male, dando la sua vita per la nostra salvezza. La sua azione è inizio della nostra missione, perché ci invita a donare noi stessi per il bene di tutti. Diceva il Papa ai catechisti: «Questo centro attorno al quale tutto ruota, questo cuore pulsante che dà vita a tutto è l’annuncio pasquale, il primo annuncio: il Signore Gesù è risorto, il Signore Gesù ti ama, per te ha dato la sua vita; risorto e vivo, ti sta accanto e ti attende ogni giorno» (Omelia, 25 settembre 2016). Queste parole ci fanno riflettere sul dialogo tra l’uomo ricco e Abramo, che abbiamo ascoltato nel Vangelo: si tratta di una supplica che il ricco rivolge per salvare i suoi fratelli e che diventa per noi una sfida.

Parlando con Abramo, infatti, egli esclama: «Se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno» (Lc 16,30). Così risponde Abramo: «Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti» (v. 31). Ebbene, uno è risorto dai morti: Gesù Cristo. Le parole della Scrittura, allora, non ci vogliono deludere o scoraggiare, ma destano la nostra coscienza. Ascoltare Mosè e i Profeti significa fare memoria dei comandamenti e delle promesse di Dio, la cui provvidenza non abbandona mai nessuno. Il Vangelo ci annuncia che la vita di tutti può cambiare, perché Cristo è risorto dai morti. Questo evento è la verità che ci salva: perciò va conosciuta e annunciata, ma non basta. Va amata: è quest’amore che ci porta a comprendere il Vangelo, perché ci trasforma aprendo il cuore alla parola di Dio e al volto del prossimo.

A questo proposito, voi catechisti siete quei discepoli di Gesù, che ne diventano testimoni: il nome del ministero che svolgete viene dal verbo greco katēchein, che significa istruire a viva voce, far risuonare. Ciò vuol dire che il catechista è persona di parola, una parola che pronuncia con la propria vita. Perciò i primi catechisti sono i nostri genitori, coloro che ci hanno parlato per primi e ci hanno insegnato a parlare. Come abbiamo imparato la nostra lingua madre, così l’annuncio della fede non può essere delegato ad altri, ma accade lì dove viviamo. Anzitutto nelle nostre case, attorno alla tavola: quando c’è una voce, un gesto, un volto che porta a Cristo, la famiglia sperimenta la bellezza del Vangelo.

Tutti siamo stati educati a credere mediante la testimonianza di chi ha creduto prima di noi. Da bambini e da ragazzi, da giovani, poi da adulti e anche da anziani, i catechisti ci accompagnano nella fede condividendo un cammino costante, come avete fatto voi in questi giorni, nel pellegrinaggio giubilare. Questa dinamica coinvolge tutta la Chiesa: infatti, mentre il Popolo di Dio genera uomini e donne alla fede, «cresce la comprensione, tanto delle cose quanto delle parole trasmesse, sia con la contemplazione e lo studio dei credenti che le meditano in cuor loro (cfr Lc 2,19.51), sia con la intelligenza data da una più profonda esperienza delle cose spirituali, sia per la predicazione di coloro i quali con la successione episcopale hanno ricevuto un carisma sicuro di verità» (Cost. dogm. Dei Verbum, 8). In tale comunione, il Catechismo è lo “strumento di viaggio” che ci ripara dall’individualismo e dalle discordie, perché attesta la fede di tutta la Chiesa cattolica. Ogni fedele collabora alla sua opera pastorale ascoltando le domande, condividendo le prove, servendo il desiderio di giustizia e di verità che abita la coscienza umana.

È così che i catechisti in-segnano, cioè lasciano un segno interiore: quando educhiamo alla fede, non diamo un ammaestramento, ma poniamo nel cuore la parola di vita, affinché porti frutti di vita buona. Al diacono Deogratias, che gli chiedeva come essere un buon catechista, sant’Agostino rispose: «Esponi ogni cosa in modo che chi ti ascolta ascoltando creda, credendo speri e sperando ami» (De catechizandis rudibus, 4, 8).

Cari fratelli e sorelle, facciamo nostro questo invito! Ricordiamoci che nessuno dà quello che non ha. Se il ricco del Vangelo avesse avuto carità per Lazzaro, avrebbe fatto del bene, oltre che al povero, anche a sé stesso. Se quell’uomo senza nome avesse avuto fede, Dio lo avrebbe salvato da ogni tormento: è stato l’attaccamento alle ricchezze mondane a togliergli la speranza del bene vero ed eterno. Quando anche noi siamo tentati dall’ingordigia e dall’indifferenza, i molti Lazzaro di oggi ci ricordano la parola di Gesù, diventando per noi una catechesi ancora più efficace in questo Giubileo, che è per tutti tempo di conversione e di perdono, di impegno per la giustizia e di ricerca sincera della pace.

UDIENZA GIUBILARE

CATECHESI DEL SANTO PADRE LEONE XIV

Piazza San Pietro

Sabato, 27 settembre 2025

Catechesi. 5. Sperare è intuire. Ambrogio di Milano

Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti!

Il Giubileo ci rende pellegrini di speranza, perché intuiamo un grande bisogno di rinnovamento che riguarda noi e tutta la terra.

Ho appena detto “intuiamo”: questo verbo – intuire – descrive un movimento dello spirito, una intelligenza del cuore che Gesù ha riscontrato soprattutto nei piccoli, cioè nelle persone di animo umile. Spesso, infatti, le persone dotte intuiscono poco, perché presumono di conoscere. È bello, invece, avere ancora spazio nella mente e nel cuore, perché Dio si possa rivelare. Quanta speranza quando sorgono nuove intuizioni nel popolo di Dio!

Gesù esulta di questo, è pieno di gioia, perché si accorge che i piccoli intuiscono. Hanno il sensus fidei, che è come un “sesto senso” delle persone semplici per le cose di Dio. Dio è semplice e si rivela ai semplici. Per questo c’è un’infallibilità del popolo di Dio nel credere, della quale l’infallibilità del Papa è espressione e servizio (cfr Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 12; Commissione Teologica Internazionale, Il sensus fidei nella vita della Chiesa, 30-40).

Vorrei ricordare un momento nella storia della Chiesa, che mostra come la speranza possa venire dalla capacità del popolo di intuire. Nel quarto secolo, a Milano, la Chiesa era lacerata da grandi conflitti e l’elezione del nuovo vescovo si stava trasformando in un vero e proprio tumulto. Intervenne l’autorità civile, il governatore Ambrogio, che con una grande capacità di ascolto e mediazione portò tranquillità. Il racconto dice che allora una voce di bambino si alzò a gridare: “Ambrogio vescovo!”. E così anche tutto il popolo chiese: “Ambrogio vescovo!”.

Ambrogio non era nemmeno battezzato, era soltanto un catecumeno, cioè si preparava al Battesimo. Il popolo però intuisce qualcosa di profondo di quest’uomo e lo elegge. Così la Chiesa ha avuto uno dei suoi vescovi più grandi, e un dottore della Chiesa.

Ambrogio prima non vuole, persino fugge. Poi comprende che quella è una chiamata di Dio, allora si lascia battezzare e ordinare vescovo. E diventa cristiano facendo il vescovo! Vedete che grande regalo fatto dai piccoli alla Chiesa? Anche oggi questa è una grazia da chiedere: diventare cristiani mentre si vive la chiamata ricevuta! Sei mamma, sei papà? Diventa cristiano come mamma e papà. Sei un imprenditore, un operaio, un insegnante, un prete, una religiosa? Diventa cristiano sulla tua strada. Il popolo ha questo “fiuto”: capisce se stiamo diventando cristiani o no. E ci può correggere, ci può indicare la direzione di Gesù.

Sant’Ambrogio, negli anni, ha poi restituito molto al suo popolo. Ad esempio, ha inventato nuovi modi di cantare salmi e inni, di celebrare, di predicare. Lui stesso sapeva intuire, e così la speranza si è moltiplicata. Agostino fu convertito dalla sua predicazione e fu da lui battezzato. Intuire è un modo di sperare, non dimentichiamolo!

Anche così Dio fa andare avanti la sua Chiesa, mostrandole nuove strade. Intuire è il fiuto dei piccoli per il Regno che viene. Che il Giubileo ci aiuti a diventare piccoli secondo il Vangelo per intuire e per servire i sogni di Dio!

DISCORSO DEL SANTO PADRE LEONE XIV

AL COLLEGIO DEGLI SCRITTORI DE "LA CIVILTÀ CATTOLICA"

Sala del Concistoro

Giovedì, 25 settembre 2025

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi!

Buongiorno e grazie per la pazienza!

A pochi mesi dall’inizio del Pontificato, sono contento di accogliere voi, membri del Collegio degli scrittori e collaboratori della rivista “La Civiltà Cattolica”. Saluto il Preposito Generale, che gentilmente ci accompagna in questa udienza.

Questo incontro si svolge nel 175° anniversario della fondazione de “La Civiltà Cattolica”. Colgo dunque l’occasione per ringraziare tutti voi per il servizio così fedele e generoso che per tanti anni avete prestato alla Sede Apostolica. Il vostro lavoro ha contribuito – e continua a farlo – a rendere la Chiesa presente nel mondo della cultura, in sintonia con gli insegnamenti del Papa e con gli orientamenti della Santa Sede.

Qualcuno ha definito la vostra rivista “una finestra sul mondo”, apprezzandone l’apertura, e davvero una sua caratteristica è quella di sapersi accostare all’attualità senza temere di affrontarne le sfide e le contraddizioni.

Potremmo individuare tre aree significative del vostro operato su cui soffermarci: educare le persone a un impegno intelligente e fattivo nel mondo, farsi voce degli ultimi, essere annunciatori di speranza.

Circa il primo aspetto, ciò che scrivete può aiutare i vostri lettori a comprendere meglio la società complessa in cui viviamo, valutandone potenzialità e debolezze, nella ricerca di quei “segni dei tempi” alla cui attenzione ci ha richiamato il Concilio Vaticano II (cfr Cost. past. Gaudium et spes, 4). E ciò li metterà in grado di dare apporti validi, anche a livello politico, su temi fondamentali come l’equità sociale, la famiglia, l’istruzione, le nuove sfide tecnologiche, la pace. Con i vostri articoli, voi potete offrire a chi legge strumenti ermeneutici e criteri d’azione utili, perché ognuno possa contribuire alla costruzione di un mondo più giusto e fraterno, nella verità e nella libertà. Come diceva San Giovanni Paolo II, il «ruolo della Chiesa, che voi siete chiamati ad amplificare e diffondere, è quello di proclamare il vangelo della carità e della pace, promuovendo la giustizia, lo spirito di fraternità e la consapevolezza del destino comune degli uomini, premesse indispensabili per la costruzione dell'autentica pace tra i popoli» (Discorso alla comunità della rivista “La Civiltà Cattolica”, 22 aprile 1999, 4).

Questo ci porta al secondo punto: farsi voce dei più poveri e degli esclusi. Papa Francesco ha scritto che, nell’annuncio del Vangelo, «c’è un segno che non deve mai mancare: l’opzione per gli ultimi, per quelli che la società scarta e getta via» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 24 novembre 2013, 195). Farsi voce dei piccoli è dunque un aspetto fondamentale della vita e della missione di ogni cristiano. Esso richiede prima di tutto una grande e umile capacità di ascoltare, di stare vicino a chi soffre, per riconoscere nel suo grido silenzioso quello del Crocifisso che dice: «Ho sete» (Gv 19,28). Solo così è possibile farsi eco fedele e profetica della voce di chi è nel bisogno, spezzando ogni cerchio di isolamento, di solitudine e di sordità.

E veniamo al terzo punto: essere messaggeri di speranza. Si tratta di opporsi all’indifferentismo di chi rimane insensibile agli altri e al loro legittimo bisogno di futuro, come pure di vincere la delusione di chi non crede più nella possibilità di intraprendere nuove vie, ma soprattutto di ricordare e annunciare che per noi la speranza ultima è Cristo, nostra via (cfr Gv 14,6). In Lui e con Lui, sul nostro cammino non ci sono più vicoli ciechi, né realtà che, per quanto dure e complicate, possano fermarci e impedirci di amare con fiducia Dio e i fratelli. Come ha scritto Benedetto XVI, al di là di successi e fallimenti, io so che «la mia vita personale e la storia nel suo insieme sono custodite nel potere indistruttibile dell’Amore» (Lett. enc. Spe salvi, 35), e perciò trovo ancora e sempre il coraggio di operare e di proseguire (cfr ibid.). È un messaggio importante questo, specialmente in un mondo sempre più ripiegato su sé stesso.

Carissimi, concludendo vorrei ancora ricordare le parole che Papa Francesco vi ha indirizzato, poco prima di lasciarci, in occasione dell’inizio ufficiale del vostro “giubileo di fondazione”: «Vi incoraggio – scriveva – a proseguire nel vostro lavoro con gioia, mediante il buon giornalismo, che non aderisce ad altro schieramento se non a quello del Vangelo, ascoltando tutte le voci e incarnando quella docile mitezza che fa bene al cuore» (Messaggio al direttore de “La Civiltà Cattolica” nel 175° di pubblicazione, 17 marzo 2025: “L’Osservatore Romano”, 2 aprile 2025, p. 5).

E in un’altra occasione disse, riferendosi al nome del vostro periodico: «Una rivista è davvero “cattolica” solo se possiede lo sguardo di Cristo sul mondo, e se lo trasmette e lo testimonia» (Discorso alla comunità de “La civiltà cattolica”, 9 febbraio 2017). Ecco la vostra missione: cogliere lo sguardo di Cristo sul mondo, coltivarlo, comunicarlo, testimoniarlo.

Condividendo appieno le parole del mio compianto Predecessore, di nuovo vi ringrazio, vi assicuro il mio ricordo nella preghiera e vi benedico di cuore. Grazie!

La Giustizia: dedizione piena e comune per il bene di ogni individuo

Giubileo degli operatori di giustizia

20 settembre 2025

Il Papa: condizioni disumane per tanti popoli, uno Stato senza giustizia non è uno Stato

Leone XIV incontra in piazza san Pietro i partecipanti al Giubileo degli operatori di giustizia e lancia un forte appello a mettere la giustizia alla base della società, per promuovere il bene comune e tutelare i più deboli in un mondo colpito da tensioni, violenze e disuguaglianze. Quando si esercita la giustizia, sottolinea, “ci si pone al servizio delle persone, del popolo e dello Stato, in una dedizione piena e costante”. Il male non va “soltanto sanzionato, ma riparato”

Isabella H. de Carvalho

La realtà di “tanti Paesi e popoli” è che “hanno ‘fame e sete di giustizia’, perché le loro condizioni di vita sono talmente inique e disumane da risultare inaccettabili”. “All’attuale panorama internazionale andrebbero dunque applicate” le “sentenze permanente valide” di Sant’Agostino, ovvero come “lo Stato, in cui non si ha la giustizia, non è uno Stato”. È un forte appello a esercitare la giustizia a servizio dei più deboli, mettendo al centro la dignità e il diritto delle persone, in un mondo in cui troppi soffrono per discriminazioni e disuguaglianze, quello che Leone XIV rivolge agli operatori di giustizia in occasione del giubileo a loro dedicato, oggi, 20 settembre. L'evento inizia con un breve saluto dell'arcivescovo Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione e il Papa viene accolto da una grande folla in piazza San Pietro, composta da magistrati, avvocati, rappresentati di associazioni e università e tanti altri da tutto il mondo che lavorano nel “vasto campo della giustizia”. Il Pontefice poi rivolge il suo discorso a tutti i presenti e auspica che le parole “impegnative” del santo che ha ispirato la famiglia religiosa a cui appartiene, scritte nell’opera De civitate Dei, possano essere una guida per creare società più eque: “Senza la giustizia non si può amministrare lo Stato; è impossibile che si abbia il diritto in uno Stato in cui non si ha vera giustizia” e “la giustizia infatti è la virtù che distribuisce a ciascuno il suo. Dunque non è giustizia dell’uomo quella che sottrae l’uomo stesso al Dio vero”.

La giustizia, infatti, è chiamata a svolgere una funzione superiore nell’umana convivenza, che non può essere ridotta alla nuda applicazione della legge o all’operato dei giudici, né limitarsi agli aspetti procedurali.

La giustizia, strumento-cardine per il bene comune

Il Pontefice sottolinea che la giustizia è “indispensabile sia per l’ordinato sviluppo della società sia come virtù cardinale che ispira e orienta la coscienza di ogni uomo e donna”. Chiarisce che “il desiderio profondo del giusto” presente nel cuore di in ogni persona, “è lo strumento-cardine per edificare il bene comune in ogni società umana”. La giustizia, continua, è innanzitutto una virtù, ovvero “un atteggiamento fermo e stabile” che ordina la condotta “secondo la ragione e la fede”.

La giustizia dispone a rispettare i diritti di ciascuno e a stabilire nelle relazioni umane l’armonia che promuove l’equità nei confronti delle persone e del bene comune, obiettivo che si rende garante di un ordine a tutela del debole, di colui che chiede giustizia perché vittima di oppressione, escluso o ignorato.

“Nella giustizia, infatti, si coniugano la dignità della persona, il suo rapporto con l’altro e la dimensione della comunità fatta di convivenza, strutture e regole comuni”, quindi “una circolarità della relazione sociale che pone al centro il valore di ogni essere umano”, afferma Leone XIV. La giustizia deve garantire questo equilibrio “di fronte alle diverse forme di conflitto che possono sorgere nell’agire individuale, o nella perdita di senso comune che può coinvolgere anche gli apparati e le strutture”.

Mettersi al servizio delle persone e dello Stato

Papa Leone XIV spiega poi che “attraverso i valori posti alla base del vivere sociale, la giustizia assume il suo ruolo centrale per la convivenza delle persone e delle comunità umane” e riconosce che a sollecitare chi lavora in questo campo oggi “è proprio la ricerca o il recupero dei valori dimenticati nella convivenza, la loro cura e il loro rispetto”. Il Pontefice afferma come questo è “un processo utile e doveroso” davanti a “comportamenti e strategie che mostrano disprezzo per la vita umana sin dal suo primo manifestarsi, che negano diritti basilari per l’esistenza personale e non rispettano la coscienza da cui scaturiscono le libertà”. Infatti insiste che per operare la giustizia bisogna “pensare sempre alla luce della verità e della sapienza”, “interpretare la legge andando in profondità”, e “cogliere il senso intimo della verità”. “Tendere verso la giustizia, quindi, richiede di poterla amare come una realtà a cui si può giungere solo se si coniugano l’attenzione costante, il radicale disinteresse e un assiduo discernimento”, prosegue il Papa.

Quando si esercita la giustizia, infatti, ci si pone al servizio delle persone, del popolo e dello Stato, in una dedizione piena e costante. La grandezza della giustizia non diminuisce quando la si esercita nelle cose piccole, ma emerge sempre quando è applicata con fedeltà al diritto e al rispetto per la persona in qualunque parte del mondo si trovi.

Vera uguaglianza per combattere discriminazioni

Per rendere concreta questa giustizia, Leone XIV evidenzia, deve tendere “verso gli altri” in modo che a “ciascuno è reso quanto gli è dovuto, fino a raggiungere l’uguaglianza nella dignità e nelle opportunità fra gli esseri umani”. Il Papa riconosce che “l’effettiva uguaglianza non è quella formale di fronte alla legge” dato che “pur essendo una condizione indispensabile per il corretto esercizio della giustizia, non elimina il fatto che vi sono crescenti discriminazioni che hanno come primo effetto proprio il mancato accesso alla giustizia”. E chiama invece a promuovere società in cui la dignità di ogni individuo può essere valorizzata:

Vera uguaglianza, invece, è la possibilità data a tutti di realizzare le proprie aspirazioni e di vedere i diritti inerenti alla propria dignità garantiti da un sistema di valori comuni e condivisi, capaci di ispirare norme e leggi su cui fondare il funzionamento delle istituzioni.

L’importanza di riparare il male

Il Pontefice poi invita a guardare alla “giustizia evangelica” perché “non distoglie da quella umana, ma la interroga e ridisegna: la provoca ad andare sempre oltre, perché la spinge verso la ricerca della riconciliazione”. Citando vari episodi del Vangelo come la “vedova che induce il giudice a ritrovare il senso del giusto”, l’operaio pagato all’ultima ora, o ancora la parabola del figlio prodigo, Leone XIV evidenzia “la forza del perdono che è propria del comandamento dell’amore” ed emerge “come elemento costitutivo di una giustizia capace di coniugare il soprannaturale all’umano”.

Il male, infatti, non va soltanto sanzionato, ma riparato, e a tale scopo è necessario uno sguardo profondo verso il bene delle persone e il bene comune. Compito arduo, ma non impossibile per chi, cosciente di svolgere un servizio più esigente di altri, si impegna a tenere una condotta di vita irreprensibile.

Cercare una giustizia più grande

Riprendendo infine la beatitudine “beati quelli che hanno fame e sete della giustizia perché saranno saziati”, tratta dal Vangelo di Matteo, il Papa spiega che Gesù ha voluto “esprimere la tensione spirituale a cui è necessario essere aperti, non solo per ottenere una vera giustizia, ma soprattutto per ricercarla da parte di quanti la devono realizzare nelle diverse situazioni storiche”.

Avere “fame e sete” di giustizia equivale a essere consapevoli che essa esige lo sforzo personale per interpretare la legge nella misura più umana possibile, ma soprattutto chiede di tendere a una “sazietà” che può trovare compimento solo in una giustizia più grande, trascendente le situazioni particolari.

Giubileo degli Operatori di Giustizia: riprendere il senso alto e nobile del diritto

20 settembre 2025

Nella Lectio Magistralis tenuta in piazza San Pietro, monsignor Juan Ignacio Arrieta, segretario del Dicastero per i Testi Legislativi esorta l’intera classe forense a diffidare dal “pericolo del formalismo”, rispettando la dignità dei singoli e lasciandosi guidare dalla verità “oggettiva del caso concreto”. Ad introdurla, monsignor Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione che sottolinea l'importanza di promuovere le esigenze di persona, società e creato

Edoardo Giribaldi

Gli “eccessi” immortalati dal dottor Azzeccagarbugli nei Promessi Sposi diventano per la classe forense lo stimolo a riscoprire “il senso alto e nobile” della propria missione. In quest’ottica, il Giubileo degli Operatori di Giustizia rappresenta l’occasione per riorientare la bussola verso colui che è la fonte stessa della giustizia: Dio, “che ha ordinato ogni cosa in modo giusto”. La sua verità, “umile”, “paziente” ma anche “profondamente testarda, sapendo di prevalere sempre in superiore istanza”, rifugge il “pericolo del formalismo”, rispetta la dignità del singolo e conduce a un giudizio oggettivo “del caso concreto”. Sono questi alcuni dei temi trattati da monsignor Juan Ignacio Arrieta, segretario del Dicastero per i Testi Legislativi, nella Lectio Magistralis pronunciata questa mattina, 19 settembre, in piazza San Pietro, nell’ambito degli eventi dell’Anno Santo dedicati agli operatori di giustizia. Per la prima volta nella storia dei Giubilei, essi raccolgono oltre 15mila partecipanti – giudici, magistrati, associazioni, università ed enti governativi – provenienti da circa 100 Paesi.

Giustizia sostanziale e relazionale

La riflessione del presule parte da un postulato comune a ogni credente: “la giustizia sta in Dio”. Essa possiede una duplice dimensione: “sostanziale”, come attributo della divina essenza che ha creato ogni cosa in modo retto e ordinato, e “relazionale”, che riguarda i rapporti tra gli uomini nella società. Apparentemente inconciliabili, queste due prospettive si rivelano in realtà complementari e inscindibili. “In fondo – ha spiegato il presule – è stato Dio a ordinare ogni cosa in modo giusto, e la giustizia degli uomini non può fare altro che reintegrare l’ordine da lui stabilito”.

L'intuizione di sant'Agostino

Sant’Agostino, ricordato dal vescovo, dedicò una parte della sua predicazione alla nozione di giustizia come imago Dei. Nel concreto, si impegnò “con assiduità nel ruolo di giudice”, arrivando a lamentarsi del tempo e delle energie che tale compito gli richiedeva. Per il santo di Ippona, la giustizia era “partecipazione alla Verità” e al tempo stesso impegno “per ricomporre l’ordine prestabilito da Dio”. Un’intuizione che unisce la dimensione sostanziale e quella relazionale: “essendo noi immagine" divina, "dobbiamo realizzare la giustizia che portiamo scritta nel cuore”.

La giustizia di Gesù

Secondo Arrieta, la giustizia assume così un’accezione “quasi sacra”, che trova piena realizzazione nella figura di Cristo. Alcuni episodi evangelici lo testimoniano: il pagamento delle tasse prescritte, pur non essendone tenuto “in tutta giustizia” come Figlio di Dio, ma affrontato “per evitare lo scandalo”; la denuncia della prassi che consentiva di liberarsi dagli obblighi familiari attraverso l’elemosina; , l'avere affermato "che il nuovo ordine della Grazia che stava per essere istaurato, respinge il ripudio, tollerato inizialmente a causa della profonda ferita lasciata dal peccato nella natura umana". In queste occasioni Gesù, come “fonte di autorità”, denuncia il “pericolo del formalismo”, corregge interpretazioni distorte della legge e ne restituisce il senso autentico. Con la sua croce, “salda la dimensione eterna dell’ingiustizia degli uomini nella storia”.

Operatori di giustizia, strumenti di speranza

Oggi, duemila anni dopo, gli operatori di giustizia sono chiamati a servire la dignità delle persone, occupandosi delle loro “più imperative necessità” e ponendosi – con le “differenze dovute”, ma al pari, ad esempio, di medici e sacerdoti – come “strumento di speranza”. È un compito gravoso, talvolta segnato da divisioni e dalla sensazione di “impotenza”. Gli stessi ordinamenti, osserva il presule, sembrano a volte “aver rinunciato alla verità oggettiva, prediligendo la sicurezza geometrica delle norme”. Il diritto canonico, mantenendosi “ai margini delle correnti positivistiche”, offre invece la possibilità di evitare che i singoli casi si perdano “nella boscaglia del sistema legale”, staccandosi da una “mera lettura” dei testi.

La verità, umile e testarda

Chi amministra la giustizia è “personalmente vincolato a criteri più elevati di verità”, cercando sempre – come ricordava il giurista Giuseppe Capograssi – la “certezza sostanziale del diritto, che risiede nella sostanza interiore dei principi della legge”. La verità, in questo senso, è “umile e paziente”, ma anche ostinata. La sua applicazione dovrebbe essere “rapida” e imparziale: “anche chi non potrà ripagare le energie spese, nelle cause d’ufficio o di povertà, ha diritto di essere assistito con uguale attenzione e professionalità”.

La legge naturale

Il segretario del Dicastero per i Testi Legislativi ha quindi richiamato le parole di Leone XIV ai parlamentari in occasione del Giubileo dei Governanti, secondo il quale “la legge naturale, universalmente valida al di là e al di sopra di altre convinzioni di carattere più opinabile, costituisce la bussola con cui orientarsi nel legiferare e nell'agire”. Riprendendo Cicerone (De re publica), il Pontefice ricordava come essa sia “diritta ragione, conforme a natura, universale, costante ed eterna, la quale con i suoi ordini invita al dovere, con i suoi divieti distoglie dal male. A questa legge non è lecito fare alcuna modifica né sottrarre qualche parte, né è possibile abolirla del tutto".

Il ricordo del magistrato Livatino

Il Giubileo degli Operatori di Giustizia coincide, domenica, con il 35.mo anniversario dell’uccisione del magistrato Rosario Livatino, assassinato a 33 anni il 21 settembre 1990 lungo la strada tra Caltanissetta e Agrigento, in Sicilia. Beatificato il 9 maggio 2021, al processo di canonizzazione testimoniò anche uno dei suoi assassini, pentito e convertito grazie al suo esempio. Livatino firmava i propri scritti professionali con l’acronimo S.T.D., “Sub tutela Dei”, formula che alcune cancellerie medievali usavano per porre gli atti “sotto gli auspici di Dio”. Per lui, diritto e fede erano realtà “'continuamente interdipendenti fra loro, quotidianamente sottoposte ad un confronto a volte armonioso, a volte lacerante, ma sempre vitale, sempre indispensabile”.

L'arduo compito di decidere

Agli operatori del diritto spetta quindi uno dei compiti più ardui: “decidere”. Arrieta ha concluso citando lo stesso Livatino: “quando moriremo, nessuno ci chiederà quanto siamo stati credenti, ma credibili”. Un richiamo a un impegno concreto che renda visibile, anche nell’esercizio della professione giuridica, la coerenza delle convinzioni cristiane.

Il saluto di Fisichella

Ad introdurre la Lectio, prima dell'udienza con il Papa, monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, che ha dato il benvenuto alla variegata assemblea “unita dall’amore per la giustizia”. Il presule ha ricordato la pagina biblica del libro del Levitico nella quale vengono date delle “prescrizioni” giuridiche per la celebrazione del giubileo che fanno “leva sul condono del debito e la possibilità di riscatto dei beni perché la terra appartiene a Dio”. “Questo Giubileo possa essere anche per tutti voi un richiamo all’importanza del diritto che sa cogliere in profondità le esigenze della persona, della società e del creato - ha detto Fisichella - perché inserito in quel diritto naturale impresso nella creazione che supera i confini delle nazioni e dei popoli”.

LEONE XIV

UDIENZA GENERALE

Piazza San Pietro

Mercoledì, 17 settembre 2025

Ciclo di Catechesi – Giubileo 2025. Gesù Cristo nostra speranza. III. La Pasqua di Gesù. 7. La morte. «Un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto» (Gv 19,40-41)

Cari fratelli e sorelle,

nel nostro cammino di catechesi su Gesù nostra speranza, oggi contempliamo il mistero del Sabato Santo. Il Figlio di Dio giace nel sepolcro. Ma questa sua “assenza” non è un vuoto: è attesa, pienezza trattenuta, promessa custodita nel buio. È il giorno del grande silenzio, in cui il cielo sembra muto e la terra immobile, ma è proprio lì che si compie il mistero più profondo della fede cristiana. È un silenzio gravido di senso, come il grembo di una madre che custodisce il figlio non ancora nato, ma già vivo.

Il corpo di Gesù, calato dalla croce, viene fasciato con cura, come si fa con ciò che è prezioso. L’evangelista Giovanni ci dice che fu sepolto in un giardino, dentro «un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto» (Gv 19,41). Nulla è lasciato al caso. Quel giardino richiama l’Eden perduto, il luogo in cui Dio e l’uomo erano uniti. E quel sepolcro mai usato parla di qualcosa che deve ancora accadere: è una soglia, non un termine. All’inizio della creazione Dio aveva piantato un giardino, ora anche la nuova creazione prende avvio in un giardino: con una tomba chiusa che, presto, si aprirà.

Il Sabato Santo è anche un giorno di riposo. Secondo la Legge ebraica, nel settimo giorno non si deve lavorare: infatti, dopo sei giorni di creazione, Dio si riposò (cfr Gen 2,2). Ora anche il Figlio, dopo aver completato la sua opera di salvezza, riposa. Non perché è stanco, ma perché ha terminato il suo lavoro. Non perché si è arreso, ma perché ha amato fino in fondo. Non c’è più nulla da aggiungere. Questo riposo è il sigillo dell’opera compiuta, è la conferma che ciò che doveva essere fatto è stato davvero portato a termine. È un riposo pieno della presenza nascosta del Signore.

Noi facciamo fatica a fermarci e a riposare. Viviamo come se la vita non fosse mai abbastanza. Corriamo per produrre, per dimostrare, per non perdere terreno. Ma il Vangelo ci insegna che saperci fermare è un gesto di fiducia che dobbiamo imparare a compiere. Il Sabato Santo ci invita a scoprire che la vita non dipende sempre da ciò che facciamo, ma anche da come sappiamo congedarci da quanto abbiamo potuto fare.

Nel sepolcro, Gesù, la Parola vivente del Padre, tace. Ma è proprio in quel silenzio che la vita nuova inizia a fermentare. Come un seme nella terra, come il buio prima dell’alba. Dio non ha paura del tempo che passa, perché è Signore anche dell’attesa. Così, anche il nostro tempo “inutile”, quello delle pause, dei vuoti, dei momenti sterili, può diventare grembo di risurrezione. Ogni silenzio accolto può essere la premessa di una Parola nuova. Ogni tempo sospeso può diventare tempo di grazia, se lo offriamo a Dio.

Gesù, sepolto nella terra, è il volto mite di un Dio che non occupa tutto lo spazio. È il Dio che lascia fare, che attende, che si ritira per lasciare a noi la libertà. È il Dio che si fida, anche quando tutto sembra finito. E noi, in quel sabato sospeso, impariamo che non dobbiamo avere fretta di risorgere: prima occorre restare, accogliere il silenzio, lasciarci abbracciare dal limite. A volte cerchiamo risposte rapide, soluzioni immediate. Ma Dio lavora nel profondo, nel tempo lento della fiducia. Il sabato della sepoltura diventa così il grembo da cui può sgorgare la forza di una luce invincibile, quella della Pasqua.

Cari amici, la speranza cristiana non nasce nel rumore, ma nel silenzio di un’attesa abitata dall’amore. Non è figlia dell’euforia, ma dell’abbandono fiducioso. Ce lo insegna la Vergine Maria: lei incarna questa attesa, questa fiducia, questa speranza. Quando ci sembra che tutto sia fermo, che la vita sia una strada interrotta, ricordiamoci del Sabato Santo. Anche nel sepolcro, Dio sta preparando la sorpresa più grande. E se sappiamo accogliere con gratitudine quello che è stato, scopriremo che, proprio nella piccolezza e nel silenzio, Dio ama trasfigurare la realtà, facendo nuove tutte le cose con la fedeltà del suo amore. La vera gioia nasce dall’attesa abitata, dalla fede paziente, dalla speranza che quanto è vissuto nell’amore, certo, risorgerà a vita eterna.

GIUBILEO DELLA CONSOLAZIONE

VEGLIA DI PREGHIERA

PRESIEDUTA DAL SANTO PADRE LEONE XIV

Basilica di San Pietro

Lunedì, 15 settembre 2025

«Consolate, consolate il mio popolo» (Is 40,1). È questo l’invito del profeta Isaia, che oggi giunge in modo impegnativo anche a noi: ci chiama a condividere la consolazione di Dio con tanti fratelli e sorelle che vivono situazioni di debolezza, di tristezza, di dolore. Per quanti sono nel pianto, nella disperazione, nella malattia e nel lutto risuona chiaro e forte l’annuncio profetico della volontà del Signore di porre termine alla sofferenza e cambiarla in gioia. In questo senso, vorrei ringraziare di nuovo le due persone che hanno dato la loro testimonianza. Si può trasformare tutto il dolore con la grazia di Gesù Cristo. Grazie! Questa Parola compassionevole, fattasi carne in Cristo, è il buon samaritano di cui ci ha parlato il Vangelo: è Lui che lenisce le nostre ferite, è Lui che si prende cura di noi. Nel momento del buio, anche contro ogni evidenza, Dio non ci lascia soli; anzi, proprio in questi frangenti siamo chiamati più che mai a sperare nella sua vicinanza di Salvatore che non abbandona mai.

Cerchiamo chi ci consoli e spesso non lo troviamo. Talvolta ci diventa persino insopportabile la voce di quanti, con sincerità, intendono partecipare al nostro dolore. È vero, ci sono situazioni in cui le parole non servono e diventano quasi superflue. In questi momenti rimangono, forse, solo le lacrime del pianto, se pure queste non si sono esaurite. Papa Francesco ricordava le lacrime di Maria Maddalena, disorientata e sola, presso il sepolcro vuoto di Gesù. «Piange semplicemente – diceva –. Vedete, alle volte nella nostra vita gli occhiali per vedere Gesù sono le lacrime. C’è un momento nella nostra vita in cui solo le lacrime ci preparano a vedere Gesù. E quale è il messaggio di questa donna? “Ho visto il Signore”». [1]

Care sorelle e cari fratelli, le lacrime sono un linguaggio, che esprime sentimenti profondi del cuore ferito. Le lacrime sono un grido muto che implora compassione e conforto. Ma prima ancora sono liberazione e purificazione degli occhi, del sentire, del pensare. Non bisogna vergognarsi di piangere; è un modo per esprimere la nostra tristezza e il bisogno di un mondo nuovo; è un linguaggio che parla della nostra umanità debole e messa alla prova, ma chiamata alla gioia.

Dove c’è il dolore sorge inevitabile l’interrogativo: perché tutto questo male? Da dove proviene? Perché è dovuto capitare proprio a me? Nelle sue Confessioni, Sant’Agostino scrive: «Cercavo l’origine del male … qual è la sua radice, quale il suo seme?... Se Dio che è buono ha creato buone tutte le cose, allora da dove ha origine il male?... Tali erano i pensieri che io manipolavo nel mio misero cuore … Tuttavia, salda e stabile rimaneva nel mio cuore la fede nella Chiesa cattolica del suo Cristo, nostro Signore e Salvatore; fede che non intendevo abbandonare, benché su molti punti fosse vaga e fluttuante» (VII, 5).

Il passaggio dalle domande alla fede è quello a cui ci educa la Sacra Scrittura. Vi sono infatti domande che ci ripiegano su noi stessi e ci dividono interiormente e dalla realtà. Vi sono pensieri da cui non può nascere nulla. Se ci isolano e ci disperano, umiliano anche l’intelligenza. Meglio, come nei Salmi, che la domanda sia protesta, lamento, invocazione di quella giustizia e di quella pace che Dio ci ha promesso. Allora gettiamo un ponte verso il cielo, anche quando sembra muto. Nella Chiesa cerchiamo il cielo aperto, che è Gesù, il ponte di Dio verso di noi. Esiste una consolazione che allora ci raggiunge, quando “salda e stabile” rimane quella fede che ci pare “vaga e fluttuante” come una barca nella tempesta.

Dove c’è il male, là dobbiamo ricercare il conforto e la consolazione che lo vincono e non gli danno tregua. Nella Chiesa significa: mai da soli. Poggiare il capo su una spalla che ti consola, che piange con te e ti dà forza, è una medicina di cui nessuno può privarsi perché è il segno dell’amore. Dove profondo è il dolore, ancora più forte dev’essere la speranza che nasce dalla comunione. E questa speranza non delude.

Le testimonianze che abbiamo ascoltato trasmettono questa certezza: che il dolore non deve generare violenza; che la violenza non è l’ultima parola, perché viene vinta dall’amore che sa perdonare. Quale liberazione più grande possiamo sperare di raggiungere, se non quella che proviene dal perdono, che per grazia può aprire il cuore nonostante abbia subito ogni sorta di brutalità? La violenza patita non può essere cancellata, ma il perdono concesso a quanti l’hanno generata è un’anticipazione sulla terra del Regno di Dio, è il frutto della sua azione che pone termine al male e stabilisce la giustizia. La redenzione è misericordia e può rendere migliore il nostro futuro, mentre ancora attendiamo il ritorno del Signore. Lui solo asciugherà ogni lacrima e aprirà il libro della storia consentendoci di leggere le pagine che oggi non possiamo giustificare né comprendere (cfr Ap 5).

Anche a voi, fratelli e sorelle che avete subito l’ingiustizia e la violenza dell’abuso, Maria ripete oggi: “Io sono tua madre”. E il Signore, nel segreto del cuore, vi dice: “Tu sei mio figlio, tu sei mia figlia”. Nessuno può togliere questo dono personale offerto a ciascuno. E la Chiesa, di cui alcuni membri purtroppo vi hanno ferito, oggi si inginocchia insieme a voi davanti alla Madre. Che tutti possiamo imparare da lei a custodire i più piccoli e fragili con tenerezza! Che impariamo ad ascoltare le vostre ferite, a camminare insieme. Che possiamo ricevere da Maria Addolorata la forza di riconoscere che la vita non è definita solo dal male patito, ma dall’amore di Dio che mai ci abbandona e che guida tutta la Chiesa.

Le parole di San Paolo, poi, ci suggeriscono che, quando si riceve consolazione da Dio, allora si diventa capaci di offrire consolazione anche agli altri: «Egli – scrive l’Apostolo – ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in ogni genere di afflizione con la consolazione con cui noi stessi siamo consolati da Dio» (2Cor 1,4). I segreti del nostro cuore non sono nascosti a Dio: non dobbiamo impedirgli di consolarci, illudendoci che possiamo contare solo sulle nostre forze.

Sorelle e fratelli, al termine di questa Veglia vi verrà offerto un piccolo dono: l’Agnus Dei. È un segno che potremo portare nelle nostre case per ricordare che il mistero di Gesù, della sua morte e risurrezione è la vittoria del bene sul male. Lui è l’Agnello che dona lo Spirito Santo Consolatore, il quale non ci lascia mai, ci conforta nelle necessità e ci fortifica con la sua grazia (cfr At 15,31).

Quanti amiamo e ci sono stati strappati da sorella morte non vanno perduti e non spariscono nel nulla. La loro vita appartiene al Signore che, come Buon Pastore, li abbraccia e li tiene stretti a sé, e ce li restituirà un giorno perché possiamo godere una felicità eterna e condivisa.

Carissimi, come c’è il dolore personale, così, anche ai nostri giorni, esiste il dolore collettivo di intere popolazioni che, schiacciate dal peso della violenza, della fame e della guerra, implorano pace. È un grido immenso, che impegna noi a pregare e agire, perché cessi ogni violenza e chi soffre possa ritrovare serenità; e impegna prima di tutto Dio, il cui cuore freme di compassione, a venire nel suo Regno. La vera consolazione che dobbiamo essere capaci di trasmettere è quella di mostrare che la pace è possibile, e che germoglia in ognuno di noi se non la soffochiamo. I responsabili delle Nazioni ascoltino in modo particolare il grido di tanti bambini innocenti, per garantire loro un futuro che li protegga e li consoli.

In mezzo a tanta prepotenza, ne siamo certi, Dio non farà mancare cuori e mani che portano aiuto e consolazione, operatori di pace capaci di rincuorare coloro che sono nel dolore e nella tristezza. E insieme, come Gesù ci ha insegnato, invocheremo con più verità: “Venga il tuo Regno!”.

________________________________________

[1] Francesco, Meditazione mattutina nella Cappella della Domus Sanctae Marthae (2 aprile 2013).

DISCORSO DEL SANTO PADRE LEONE XIV

AI PARTECIPANTI AL CAPITOLO GENERALE DELL'ORDINE DI SANT'AGOSTINO

Pontificio Istituto Patristico "Augustinianum"

Lunedì, 15 settembre 2025

Sono felice di essere qui con voi in occasione del vostro Capitolo Generale. Posso dire di sentirmi a casa e di partecipare interiormente anch’io, in spirito di condivisione spirituale, a quanto state vivendo in questi giorni. Ringrazio il Priore Generale che ha terminato il suo servizio e saluto il nuovo Priore appena eletto: per questo compito così impegnativo ci vuole la preghiera di tutti noi, non dimentichiamolo!

Il Capitolo Generale è una preziosa occasione per pregare insieme e riflettere sul dono ricevuto, sull’attualità del carisma e anche sulle sfide e le problematiche che interpellano la comunità. Mentre si portano avanti le diverse attività, celebrare il Capitolo significa mettersi in ascolto dello Spirito, in un certo senso in analogia con quanto diceva il nostro padre Agostino richiamando l’importanza dell’interiorità nel cammino della fede: «Non uscire fuori di te, ritorna in te stesso: la verità abita nell’uomo interiore» (De vera religione, 39, 72).

D’altra parte, l’interiorità non è una fuga dalle nostre responsabilità personali e comunitarie, dalla missione che il Signore ci ha affidato nella Chiesa e nel mondo, dalle domande e dai problemi urgenti. Si rientra in sé stessi per poi uscire in modo ancora più motivato ed entusiasta nella missione. Rientrare in noi stessi rinnova lo slancio spirituale e pastorale: si ritorna alla sorgente della vita religiosa e della consacrazione, per poter offrire luce a coloro che il Signore pone sul nostro cammino. Si riscopre la relazione con il Signore e con i fratelli della propria famiglia religiosa, perché da questa comunione d’amore possiamo trarre ispirazione e affrontare meglio le questioni della vita comunitaria e le sfide apostoliche.

In tale contesto, dopo un’ampia e condivisa riflessione che avete portato avanti in questi anni, vi state soffermando su alcune tematiche che vorrei brevemente richiamare.

Anzitutto, un tema fondamentale: le vocazioni e la formazione iniziale. Mi piace ricordare quell’esortazione di Sant’Agostino: «Amate ciò che sarete» (Discorso 216, 8). Trovo che sia un’indicazione preziosa, soprattutto per non cadere nell’errore di immaginare la formazione religiosa come un insieme di regole da osservare o di cose da fare o, ancora, come un abito già confezionato da indossare passivamente. Al centro di tutto, invece, c’è l’amore. La vocazione cristiana, e quella religiosa in particolare, nasce solo quando si avverte l’attrazione di qualcosa di grande, di un amore che possa nutrire e saziare il cuore. Perciò la nostra prima preoccupazione dovrebbe essere quella di aiutare, specialmente i giovani, a intravedere la bellezza della chiamata e ad amare ciò che, abbracciando la vocazione, potranno diventare. La vocazione e la formazione non sono realtà prestabilite: sono un’avventura spirituale che coinvolge tutta la storia di una persona, e si tratta anzitutto di un’avventura d’amore con Dio.

L’amore, che, come sappiamo, Agostino ha messo al centro della sua ricerca spirituale, è un criterio fondamentale anche per la dimensione dello studio teologico e della formazione intellettuale. Nella conoscenza di Dio non è mai possibile arrivare a Lui con la nostra sola ragione e con una serie di informazioni teoriche, ma si tratta anzitutto di lasciarsi stupire dalla sua grandezza, di interrogare noi stessi e il senso delle cose che accadono per rintracciarvi le orme del Creatore, e soprattutto di amarlo e di farlo amare. A coloro che studiano, Agostino suggerisce generosità e umiltà, che nascono appunto dall’amore: la generosità di comunicare agli altri le proprie ricerche, perché ciò vada a vantaggio della loro fede; l’umiltà per non cadere nella vanagloria di chi cerca la scienza per sé stessa, sentendosi superiore agli altri per il fatto di possederla.

Al contempo, il dono ineffabile della carità divina è ciò a cui dobbiamo guardare se vogliamo vivere al meglio anche la vita comunitaria e l’attività apostolica, mettendo in comune i nostri beni materiali, come pure quelli umani e spirituali. Ricordiamoci di quanto è efficace ciò che è scritto nella nostra Regola: «Come siete nutriti da una sola dispensa, così vestitevi da un solo guardaroba» (Regola, 30). Restiamo fedeli alla povertà evangelica e facciamo in modo che diventi criterio per vivere tutto ciò che siamo e che abbiamo, compresi i mezzi e le strutture, al servizio della nostra missione apostolica.

Infine, non dimentichiamoci della nostra vocazione missionaria. A partire dalla prima missione nel 1533, gli Agostiniani hanno annunciato il Vangelo in tante parti del mondo con passione e generosità, prendendosi cura delle comunità cristiane locali, dedicandosi all’educazione e all’insegnamento, spendendosi per i poveri e realizzando opere sociali e caritative. Questo spirito missionario non deve spegnersi, perché anche oggi ce n’è molto bisogno. Vi esorto a ravvivarlo, ricordando che la missione evangelizzatrice a cui tutti siamo chiamati esige la testimonianza di una gioia umile e semplice, la disponibilità al servizio, la condivisione della vita del popolo a cui siamo inviati.

Carissimi, vi auguro di proseguire i lavori del Capitolo nella gioia fraterna e con il cuore disposto ad accogliere i suggerimenti dello Spirito. Prego per voi, perché la carità del Signore ispiri i vostri pensieri e le vostre azioni, rendendovi apostoli e testimoni del Vangelo nel mondo. Intercedano la Vergine Maria e Sant’Agostino, e vi accompagni la benedizione apostolica.

"RENDIAMO IL MONDO UN POSTO MIGLIORE"

COMMEMORAZIONE DEI MARTIRI E TESTIMONI DELLA FEDE DEL XXI SECOLO

OMELIA DEL SANTO PADRE LEONE XIV

Basilica di San Paolo fuori le mura

14 settembre 2025

Fratelli e sorelle,

«Quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo» (Gal 6,14). Le parole dell’apostolo Paolo, presso la cui tomba siamo riuniti, ci introducono alla commemorazione dei martiri e dei testimoni della fede del XXI secolo, nella festa dell’Esaltazione della Santa Croce.

Ai piedi della Croce di Cristo, nostra salvezza, descritta come la “speranza dei cristiani” e la “gloria dei martiri” (cfr Vespro della Liturgia bizantina per la Festa dell’Esaltazione della Croce), saluto i Rappresentanti delle Chiese Ortodosse, delle Antiche Chiese Orientali, delle Comunioni cristiane e delle Organizzazioni ecumeniche, che ringrazio per aver accettato il mio invito a questa celebrazione. A tutti voi qui presenti rivolgo il mio abbraccio di pace!

Siamo convinti che la martyria fino alla morte è «la comunione più vera che ci sia con Cristo che effonde il suo sangue e, in questo sacrificio, fa diventare vicini coloro che un tempo erano lontani (cfr Ef 2,13)» (Lett. enc. Ut unum sint, 84). Anche oggi possiamo affermare con Giovanni Paolo II che, laddove l’odio sembrava permeare ogni aspetto della vita, questi audaci servitori del Vangelo e martiri della fede hanno dimostrato in modo evidente che «l’amore è più forte della morte» (Commemorazione dei Testimoni della fede nel XX secolo, 7 maggio 2000).

Ricordiamo questi nostri fratelli e sorelle con lo sguardo rivolto al Crocifisso. Con la sua croce Gesù ci ha manifestato il vero volto di Dio, la sua infinita compassione per l’umanità; ha preso su di sé l’odio e la violenza del mondo, per condividere la sorte di tutti coloro che sono umiliati e oppressi: «Si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori» (Is 53,4).

Tanti fratelli e sorelle, anche oggi, a causa della loro testimonianza di fede in situazioni difficili e contesti ostili, portano la stessa croce del Signore: come Lui sono perseguitati, condannati, uccisi. Di essi Gesù dice: «Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia» (Mt 5,10-11). Sono donne e uomini, religiose e religiosi, laici e sacerdoti, che pagano con la vita la fedeltà al Vangelo, l’impegno per la giustizia, la lotta per la libertà religiosa laddove è ancora violata, la solidarietà con i più poveri. Secondo i criteri del mondo essi sono stati “sconfitti”. In realtà, come ci dice il Libro della Sapienza: «Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza resta piena d’immortalità» (Sap 3,4).

Fratelli e sorelle, nel corso dell’Anno giubilare, celebriamo la speranza di questi coraggiosi testimoni della fede. È una speranza piena d’immortalità, perché il loro martirio continua a diffondere il Vangelo in un mondo segnato dall’odio, dalla violenza e dalla guerra; è una speranza piena d’immortalità, perché, pur essendo stati uccisi nel corpo, nessuno potrà spegnere la loro voce o cancellare l’amore che hanno donato; è una speranza piena d’immortalità, perché la loro testimonianza rimane come profezia della vittoria del bene sul male.

Sì, la loro è una speranza disarmata. Hanno testimoniato la fede senza mai usare le armi della forza e della violenza, ma abbracciando la debole e mite forza del Vangelo, secondo le parole dell’apostolo Paolo: «Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. […] Infatti quando sono debole, è allora che sono forte» (2Cor 12,9-10).

Penso alla forza evangelica di Suor Dorothy Stang, impegnata per i senza terra in Amazzonia: a chi si apprestava a ucciderla chiedendole un’arma, lei mostrò la Bibbia rispondendo: “Ecco la mia unica arma”. Penso a Padre Ragheed Ganni, prete caldeo di Mosul in Iraq, che ha rinunciato a combattere per testimoniare come si comporta un vero cristiano. Penso a fratel Francis Tofi, anglicano e membro della Melanesian Brotherhood, che ha dato la vita per la pace nelle Isole Salomone. Gli esempi sarebbero tanti, perché purtroppo, nonostante la fine delle grandi dittature del Novecento, ancora oggi non è finita la persecuzione dei cristiani, anzi, in alcune parti del mondo è aumentata.

Questi audaci servitori del Vangelo e martiri della fede, «costituiscono come un grande affresco dell’umanità cristiana […]. Un affresco del vangelo delle Beatitudini, vissuto sino allo spargimento del sangue» (S. Giovanni Paolo II, Commemorazione dei Testimoni della fede nel XX secolo, 7 maggio 2000).

Cari fratelli e sorelle, non possiamo, non vogliamo dimenticare. Vogliamo ricordare. Lo facciamo, certi che, come nei primi secoli, anche nel terzo millennio «il sangue dei martiri è seme di nuovi cristiani» (Tertulliano). Vogliamo preservare la memoria insieme ai nostri fratelli e sorelle delle altre Chiese e Comunioni cristiane. Desidero quindi ribadire l’impegno della Chiesa Cattolica a custodire la memoria dei testimoni della fede di tutte le tradizioni cristiane. La Commissione per i Nuovi Martiri, presso il Dicastero per le Cause dei Santi, adempie a tale compito, collaborando con il Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani.

Come riconoscevamo durante il recente Sinodo, l’ecumenismo del sangue unisce i «cristiani di appartenenze diverse che insieme danno la vita per la fede in Gesù Cristo. La testimonianza del loro martirio è più eloquente di ogni parola: l’unità viene dalla Croce del Signore» (XVI Assemblea sinodale, Documento finale, n. 23). Possa il sangue di tanti testimoni avvicinare il giorno beato in cui berremo allo stesso calice di salvezza!

Carissimi, un bambino pakistano, Abish Masih, ucciso in un attentato contro la Chiesa cattolica, aveva scritto sul proprio quaderno: «Making the world a better place», «rendere il mondo un posto migliore». Il sogno di questo bambino ci sproni a testimoniare con coraggio la nostra fede, per essere insieme lievito di un’umanità pacifica e fraterna.

PAPA LEONE XIV

ANGELUS

Piazza San Pietro

Domenica, 14 settembre 2025

Cari fratelli e sorelle, buona domenica!

Oggi la Chiesa celebra la Festa dell’Esaltazione della Santa Croce, in cui ricorda il ritrovamento del legno della Croce da parte di Sant’Elena, a Gerusalemme, nel IV secolo, e la restituzione della preziosa Reliquia alla Città santa, ad opera dell’Imperatore Eraclio.

Ma cosa vuol dire per noi, oggi, celebrare questa Festa? Ci aiuta a comprenderlo il Vangelo che la liturgia ci propone (cfr Gv 3,13-17). La scena si svolge di notte: Nicodemo, uno dei capi dei Giudei, persona retta e dalla mente aperta (cfr Gv 7,50-51), viene a incontrare Gesù. Ha bisogno di luce, di guida: cerca Dio e chiede aiuto al Maestro di Nazaret, perché in Lui riconosce un profeta, un uomo che compie segni straordinari.

Il Signore lo accoglie, lo ascolta, e alla fine gli rivela che il Figlio dell’uomo dev’essere innalzato, «perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna» (Gv 3,15), e aggiunge: «Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna» (cfr v. 16). Nicodemo, che forse al momento non comprende appieno il senso di queste parole, lo potrà fare certamente quando, dopo la crocifissione, aiuterà a seppellire il corpo del Salvatore (cfr Gv 19,39): capirà che Dio, per redimere gli uomini, si è fatto uomo ed è morto sulla croce.

Gesù parla di questo a Nicodemo, richiamando un episodio dell’Antico Testamento (cfr Nm 21,4-9), quando nel deserto gli Israeliti, assaliti da serpenti velenosi, si salvavano guardando il serpente di bronzo che Mosè, obbedendo al comando di Dio, aveva fatto e posto sopra un’asta.

Dio ci ha salvati mostrandosi a noi, offrendosi come nostro compagno, maestro, medico, amico, fino a farsi per noi Pane spezzato nell’Eucaristia. E per compiere quest’opera si è servito di uno degli strumenti di morte più crudeli che l’uomo abbia mai inventato: la croce.

Per questo oggi noi ne celebriamo l’“esaltazione”: per l’amore immenso con cui Dio, abbracciandola per la nostra salvezza, l’ha trasformata da mezzo di morte a strumento di vita, insegnandoci che niente può separarci da Lui (cfr Rm 8,35-39) e che la sua carità è più grande del nostro stesso peccato (cfr Francesco, Catechesi, 30 marzo 2016).

Chiediamo allora, per intercessione di Maria, la Madre presente al Calvario vicino al suo Figlio, che anche in noi si radichi e cresca il suo amore che salva, e che anche noi sappiamo donarci gli uni agli altri, come Lui si è donato tutto a tutti.

VIDEOMESSAGGIO DEL SANTO PADRE LEONE XIV

IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA DEL PROGETTO

“GESTI DELL’ACCOGLIENZA”

ALLA LISTA DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE DELL’UNESCO

[Lampedusa, venerdì 12 settembre 2025]

Cari fratelli e sorelle riuniti a Lampedusa!

“O’scià!”. Il soffio, il respiro: questo vi augurate, salutandovi nel vostro dialetto. E così vi salutò nel 2013 il nostro amato Papa Francesco quando venne tra voi: fu il suo primo viaggio. Sapete che nella lingua della Bibbia il soffio, il respiro sono ciò che noi traduciamo “lo spirito”. E così, nel salutarci – oggi a distanza, ma spero presto in presenza, di persona –, come credenti noi invochiamo gli uni per gli altri lo Spirito Santo, il soffio di Dio.

I frutti dello Spirito, cari amici, sono abbondanti fra di voi. Mi ricordate ciò che scrisse l’apostolo Paolo ai cristiani di Tessalonica: voi avete «accolto la Parola in mezzo a grandi prove, con la gioia dello Spirito Santo, così da diventare modello per tutti i credenti» (1Ts 1,6-7). La posizione geografica di Lampedusa e Linosa, infatti, da sempre fa di voi una porta d’Europa. Negli ultimi decenni, ciò ha richiesto alla vostra comunità un enorme impegno di accoglienza, che dal cuore del Mediterraneo vi ha portati nel cuore della Chiesa, «tanto che – dice ancora San Paolo – non abbiamo bisogno di parlarne» (1Ts 1,8), perché la vostra fede e la vostra carità sono ormai note a tutti. È un patrimonio immateriale, ma reale.

Il mio “grazie”, che è il “grazie” di tutta la Chiesa per la vostra testimonianza, prolunga e rinnova quello di Papa Francesco. “Grazie” alle associazioni, ai volontari, ai sindaci e alle amministrazioni che nel tempo si sono succeduti; “grazie” ai sacerdoti, ai medici, alle forze di sicurezza e a tutti coloro che, spesso invisibilmente, hanno mostrato e mostrano il sorriso e l’attenzione di un volto umano a persone sopravvissute nel loro viaggio disperato di speranza.

Voi siete un baluardo di quell’umanità che le ragioni gridate, le paure ataviche e i provvedimenti ingiusti tendono a incrinare. Non c’è giustizia senza compassione, non c’è legittimità senza ascolto del dolore altrui. Tante vittime – e fra loro quante madri, e quanti bambini! – dalle profondità del Mare nostrum gridano non solo al cielo, ma ai nostri cuori. Parecchi fratelli e sorelle migranti sono stati sepolti a Lampedusa, e riposano nella terra come semi da cui vuole germogliare un mondo nuovo. Non mancano, grazie a Dio, migliaia di volti e di nomi di persone che vivono oggi una vita migliore e non dimenticheranno mai la vostra carità. Molti di loro sono diventati a loro volta operatori di giustizia e di pace, perché il bene è contagioso.

Sorelle e fratelli, il soffio dello Spirito non venga a mancarvi mai! È vero, col passare degli anni può subentrare la stanchezza. Come in una corsa, può mancare il fiato. Le fatiche tendono a mettere in questione ciò che si è fatto e, a volte, anche a dividerci. Bisogna reagire insieme, stando uniti e aprendoci di nuovo al respiro di Dio. Tutto il bene che avete fatto potrebbe sembrare come gocce nel mare. Non è così, è molto di più!

La globalizzazione dell’indifferenza, che Papa Francesco denunciò proprio a partire da Lampedusa, sembra oggi essersi mutata in una globalizzazione dell’impotenza. Davanti all’ingiustizia e al dolore innocente siamo più consapevoli, ma rischiamo di stare fermi, silenziosi e tristi, vinti dalla sensazione che non ci sia niente da fare. Cosa posso fare io, davanti a mali così grandi? La globalizzazione dell’impotenza è figlia di una menzogna: che la storia sia sempre andata così, che la storia sia scritta dai vincitori. Allora sembra che noi non possiamo nulla. Invece no: la storia è devastata dai prepotenti, ma è salvata dagli umili, dai giusti, dai martiri, nei quali il bene risplende e l’autentica umanità resiste e si rinnova.

Come alla globalizzazione dell’indifferenza Papa Francesco oppose la cultura dell’incontro, così vorrei che oggi, insieme, iniziassimo a opporre alla globalizzazione dell’impotenza una cultura della riconciliazione. Riconciliarsi è un modo particolare di incontrarsi. Oggi dobbiamo incontrarci curando le nostre ferite, perdonandoci il male che abbiamo fatto e anche quello che non abbiamo fatto, ma di cui portiamo gli effetti. Tanta paura, tanti pregiudizi, grandi muri anche invisibili ci sono tra noi e tra i nostri popoli, come conseguenze di una storia ferita. Il male si trasmette da una generazione all’altra, da una comunità all’altra. Ma anche il bene si trasmette e sa essere più forte! Per praticarlo, per rimetterlo in circolo, dobbiamo diventare esperti di riconciliazione. Bisogna riparare ciò che è infranto, trattare con delicatezza le memorie che sanguinano, avvicinarci gli uni agli altri con pazienza, immedesimarci nella storia e nel dolore altrui, riconoscere che abbiamo gli stessi sogni, le stesse speranze. Non esistono nemici: esistono solo fratelli e sorelle. È la cultura della riconciliazione. Servono gesti di riconciliazione e politiche di riconciliazione.

Cari fratelli e sorelle, andiamo avanti insieme su questa strada di incontro e di riconciliazione. Così si moltiplicheranno le isole di pace, diventeranno piloni di ponti, affinché la pace possa raggiungere tutti i popoli e tutte le creature. In questo orizzonte di speranza e di impegno, per l’intercessione di Maria Stella del Mare vi benedico e con tanto affetto vi saluto. O’scià! E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi. Amen.

LEONE XIV

UDIENZA GENERALE

Piazza San Pietro

Mercoledì, 10 settembre 2025

Ciclo di Catechesi – Giubileo 2025. Gesù Cristo nostra speranza. III. La Pasqua di Gesù. 6. La morte. «Gesù, dando un forte grido, spirò» (Mc 15,37)

Cari fratelli e sorelle,

buongiorno e grazie per la vostra presenza, una bella testimonianza!

Oggi contempliamo il vertice della vita di Gesù in questo mondo: la sua morte in croce. I Vangeli attestano un particolare molto prezioso, che merita di essere contemplato con l’intelligenza della fede. Sulla croce, Gesù non muore in silenzio. Non si spegne lentamente, come una luce che si consuma, ma lascia la vita con un grido: «Gesù, dando un forte grido, spirò» (Mc 15,37). Quel grido racchiude tutto: dolore, abbandono, fede, offerta. Non è solo la voce di un corpo che cede, ma il segno ultimo di una vita che si consegna.

Il grido di Gesù è preceduto da una domanda, una delle più laceranti che possano essere pronunciate: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». È il primo verso del Salmo 22, ma sulle labbra di Gesù assume un peso unico. Il Figlio, che ha sempre vissuto in intima comunione con il Padre, sperimenta ora il silenzio, l’assenza, l’abisso. Non si tratta di una crisi di fede, ma dell’ultima tappa di un amore che si dona fino in fondo. Il grido di Gesù non è disperazione, ma sincerità, verità portata al limite, fiducia che resiste anche quando tutto tace.

In quel momento, il cielo si oscura e il velo del tempio si squarcia (cfr Mc 15,33.38). È come se il creato stesso partecipasse a quel dolore, e insieme rivelasse qualcosa di nuovo: Dio non abita più dietro un velo, il suo volto è ora pienamente visibile nel Crocifisso. È lì, in quell’uomo straziato, che si manifesta l’amore più grande. È lì che possiamo riconoscere un Dio che non resta distante, ma attraversa fino in fondo il nostro dolore.

Il centurione, un pagano, lo capisce. Non perché ha ascoltato un discorso, ma perché ha visto morire Gesù in quel modo: «Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!» (Mc 15,39). È la prima professione di fede dopo la morte di Gesù. È il frutto di un grido che non si è disperso nel vento, ma ha toccato un cuore. A volte, ciò che non riusciamo a dire a parole lo esprimiamo con la voce. Quando il cuore è pieno, grida. E questo non è sempre un segno di debolezza, può essere un atto profondo di umanità.

Noi siamo abituati a pensare al grido come a qualcosa di scomposto, da reprimere. Il Vangelo conferisce al nostro grido un valore immenso, ricordandoci che può essere invocazione, protesta, desiderio, consegna. Addirittura, può essere la forma estrema della preghiera, quando non ci restano più parole. In quel grido, Gesù ha messo tutto ciò che gli restava: tutto il suo amore, tutta la sua speranza.

Sì, perché anche questo c’è, nel gridare: una speranza che non si rassegna. Si grida quando si crede che qualcuno possa ancora ascoltare. Si grida non per disperazione, ma per desiderio. Gesù non ha gridato contro il Padre, ma verso di Lui. Anche nel silenzio, era convinto che il Padre era lì. E così ci ha mostrato che la nostra speranza può gridare, persino quando tutto sembra perduto.

Gridare diventa allora un gesto spirituale. Non è solo il primo atto della nostra nascita – quando veniamo al mondo piangendo –: è anche un modo per restare vivi. Si grida quando si soffre, ma pure quando si ama, si chiama, si invoca. Gridare è dire che ci siamo, che non vogliamo spegnerci nel silenzio, che abbiamo ancora qualcosa da offrire.

Nel viaggio della vita, ci sono momenti in cui trattenere tutto dentro può consumarci lentamente. Gesù ci insegna a non avere paura del grido, purché sia sincero, umile, orientato al Padre. Un grido non è mai inutile, se nasce dall’amore. E non è mai ignorato, se è consegnato a Dio. È una via per non cedere al cinismo, per continuare a credere che un altro mondo è possibile.

Cari fratelli e sorelle, impariamo anche questo dal Signore Gesù: impariamo il grido della speranza quando giunge l’ora della prova estrema. Non per ferire, ma per affidarci. Non per urlare contro qualcuno, ma per aprire il cuore. Se il nostro grido sarà vero, potrà essere la soglia di una nuova luce, di una nuova nascita. Come per Gesù: quando tutto sembrava finito, in realtà la salvezza stava per iniziare. Se manifestata con la fiducia e la libertà dei figli di Dio, la voce sofferta della nostra umanità, unita alla voce di Cristo, può diventare sorgente di speranza per noi e per chi ci sta accanto.

UDIENZA GIUBILARE

CATECHESI DEL SANTO PADRE LEONE XIV

Sperare è scavare.

Elena imperatrice

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Benvenuti a tutti voi pellegrini, giunti a Roma da tanti luoghi diversi. In questa città ricca di storia noi possiamo venire confermati nella fede, nella carità e nella speranza. Oggi ci soffermeremo su un particolare aspetto della speranza.

Vorrei cominciare con un ricordo: da bambini, mettere le mani nella terra aveva un fascino speciale. Lo ricordiamo, e forse ancora lo osserviamo: ci fa bene osservare il gioco dei bambini! Scavare nella terra, rompere la crosta dura del mondo e vedere che cosa c’è sotto…

Quello che Gesù descrive nella parabola del tesoro nel campo (cfr Mt 13,44) non è più un gioco da bambini, eppure la gioia della sorpresa è la stessa. E il Signore ci dice: così è il Regno di Dio. Anzi: così si trova il Regno di Dio. La speranza si riaccende quando scaviamo e rompiamo la crosta della realtà, andiamo al di sotto della superficie.

Oggi vorrei ricordare con voi che, appena avuta la libertà di vivere da cristiani pubblicamente, i discepoli di Gesù cominciarono a scavare, in particolare nei luoghi della sua passione, morte e risurrezione. La Tradizione d’Oriente e d’Occidente ricorda Flavia Giulia Elena, madre dell’imperatore Costantino, come l’anima di quelle ricerche. Una donna che cerca. Una donna che scava. Il tesoro che accende la speranza è infatti la vita di Gesù: bisogna mettersi sulle sue tracce.

Quante altre cose avrebbe potuto fare un’imperatrice! Quali luoghi nobili avrebbe potuto preferire alla periferica Gerusalemme. Quanti piaceri e onori di corte. Anche noi, sorelle e fratelli, ci possiamo adagiare nelle posizioni raggiunte e nelle ricchezze, più o meno grandi, che ci danno sicurezza. Si perde così la gioia che avevamo da bambini, quel desiderio di scavare e di inventare che rende nuovo ogni giorno. “Inventare” – sapete – in latino significa “trovare”. La grande “invenzione” di Elena fu il ritrovamento della Santa Croce. Ecco il tesoro nascosto per cui vendere tutto! La Croce di Gesù è la scoperta più grande della vita, il valore che modifica tutti i valori.

Elena poté capirlo, forse, perché aveva portato a lungo la propria croce. Non era nata a corte: si dice che fosse una locandiera di umili origini, di cui il futuro imperatore Costanzo si innamorò. La sposò, ma per calcoli di potere non esitò poi a ripudiarla allontanandola per anni dal figlio Costantino. Divenuto imperatore, Costantino stesso le procurò non pochi dolori e delusioni, ma Elena fu sempre sé stessa: una donna in ricerca. Aveva deciso di diventare cristiana e praticò sempre la carità, non dimenticando mai gli umili da cui lei stessa proveniva.

Tanta dignità e fedeltà alla coscienza, cari fratelli e sorelle, cambiano il mondo anche oggi: avvicinano al tesoro, come il lavoro dell’agricoltore. Coltivare il proprio cuore richiede fatica. È il più grande lavoro. Ma scavando si trova, abbassandosi ci si avvicina sempre di più a quel Signore che spogliò sé stesso per farsi come noi. La sua Croce è sotto la crosta della nostra terra.

Possiamo camminare orgogliosi, calpestando distrattamente il tesoro che è sotto i nostri piedi. Se invece diventiamo come bambini, conosceremo un altro Regno, un’altra forza. Dio è sempre sotto di noi, per sollevarci in alto.

SANTA MESSA E CANONIZZAZIONE DEI BEATI:

- PIER GIORGIO FRASSATI

- CARLO ACUTIS

OMELIA DEL SANTO PADRE LEONE XIV

Piazza San Pietro

XXIII Domenica del tempo Ordinario, 7 settembre 2025

Parole a braccio prima della Santa Messa con il Rito delle Canonizzazioni

Buongiorno a tutti! Buona domenica e benvenuti! Grazie!

Fratelli e sorelle, oggi è una festa bellissima per tutta l’Italia, per tutta la Chiesa, per tutto il mondo! E prima di cominciare la solenne celebrazione della Canonizzazione, volevo dire un saluto e una parola a tutti voi, perché, se da una parte la celebrazione è molto solenne, è anche un giorno di molta gioia! E volevo salutare soprattutto tanti giovani, ragazzi, che sono venuti per questa santa Messa! Veramente una benedizione del Signore: trovarci insieme con tutti voi che siete venuti da diversi Paesi. È veramente un dono di fede che vogliamo condividere.

Dopo la Santa Messa, se potete avere un po’ di pazienza, spero di venire e salutare voi in Piazza. E allora, se adesso siete lontani, speriamo almeno di poterci salutare…

Saluto i familiari dei due Beati quasi Santi, le Delegazioni ufficiali, tanti Vescovi e sacerdoti che sono venuti. Un applauso per tutti loro, grazie anche a voi per essere qui! Religiosi e religiose, l’Azione Cattolica!

Ci prepariamo per questa celebrazione liturgica con la preghiera, con il cuore aperto, volendo ricevere veramente questa grazia del Signore. E sentiamo tutti nel cuore la stessa cosa che Pier Giorgio e Carlo hanno vissuto: questo amore per Gesù Cristo, soprattutto nell’Eucaristia, ma anche nei poveri, nei fratelli e nelle sorelle. Anche tutti voi, tutti noi, siamo chiamati ad essere santi. Dio vi benedica! Buona celebrazione! Grazie per essere qui!

* * *

Cari fratelli e sorelle,

nella prima Lettura abbiamo sentito una domanda: «[Signore,] chi avrebbe conosciuto il tuo volere, se tu non gli avessi dato la sapienza e dall’alto non gli avessi inviato il tuo santo spirito?» (Sap 9,17). L’abbiamo sentita dopo che due giovani Beati, Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, sono stati proclamati Santi, e ciò è provvidenziale. Questa domanda, infatti, nel Libro della Sapienza, è attribuita proprio a un giovane come loro: il re Salomone. Egli, alla morte di Davide, suo padre, si era reso conto di disporre di tante cose: il potere, la ricchezza, la salute, la giovinezza, la bellezza, il regno. Ma proprio questa grande abbondanza di mezzi gli aveva fatto sorgere nel cuore una domanda: “Cosa devo fare perché nulla vada perduto?”. E aveva capito che l’unica via per trovare una risposta era quella di chiedere a Dio un dono ancora più grande: la sua Sapienza, per conoscere i suoi progetti e aderirvi fedelmente. Si era reso conto, infatti, che solo così ogni cosa avrebbe trovato il suo posto nel grande disegno del Signore. Sì, perché il rischio più grande della vita è quello di sprecarla al di fuori del progetto di Dio.

Anche Gesù, nel Vangelo, ci parla di un progetto a cui aderire fino in fondo. Dice: «Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo» (Lc 14,27); e ancora: «Chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo» (v. 33). Ci chiama, cioè, a buttarci senza esitazioni nell’avventura che Lui ci propone, con l’intelligenza e la forza che vengono dal suo Spirito e che possiamo accogliere nella misura in cui ci spogliamo di noi stessi, delle cose e delle idee a cui siamo attaccati, per metterci in ascolto della sua parola.

Tanti giovani, nel corso dei secoli, hanno dovuto affrontare questo bivio nella vita. Pensiamo a San Francesco d’Assisi: come Salomone, anche lui era giovane e ricco, assetato di gloria e di fama. Per questo era partito per la guerra, sperando di essere investito “cavaliere” e di coprirsi di onori. Ma Gesù gli era apparso lungo il cammino e lo aveva fatto riflettere su ciò che stava facendo. Rientrato in sé, aveva rivolto a Dio una semplice domanda: «Signore, che vuoi che io faccia?». [1] E da lì, tornando sui suoi passi, aveva cominciato a scrivere una storia diversa: la meravigliosa storia di santità che tutti conosciamo, spogliandosi di tutto per seguire il Signore (cfr Lc 14,33), vivendo in povertà e preferendo all’oro, all’argento e alle stoffe preziose di suo padre l’amore per i fratelli, specialmente i più deboli e i più piccoli.

E quanti altri santi e sante potremmo ricordare! A volte noi li raffiguriamo come grandi personaggi, dimenticando che per loro tutto è cominciato quando, ancora giovani, hanno risposto “sì” a Dio e si sono donati a Lui pienamente, senza tenere nulla per sé. Sant’Agostino racconta, in proposito, che, nel «nodo tortuoso e aggrovigliato» della sua vita, una voce, nel profondo, gli diceva: «Voglio te». [2] E così Dio gli ha dato una nuova direzione, una nuova strada, una nuova logica, in cui nulla della sua esistenza è andato perduto.